ニデック、インテル 世界一のパラノイアも自己否定しなければ、次代の事業創造は不可

快進撃を続けてきたニデックが迷路に入り込んでしまったのでしょうか。偶然にも日本電産から社名変更した時がその始まりと重なります。新たな企業イメージを訴えるテレビCMで「ニデックってなんなのさ」と強烈な直球を視聴者に投げつけてきましたが、意趣返しのように跳ね返ってきました。小型モーターで世界一のシェアを握り、向かうところ敵無しと思えたニデックの強さが最大の弱点に見えてきます。

最大の強さが弱点に

そういえば、インテルも同じ窮地を彷徨っています。「インテル・インサイド(インテル入っている)」。パソコン内蔵のCPU、半導体で他を寄せ付けない世界一の強さを見せつけてきましたが、38年ぶりの営業赤字に陥り、今やトランプ政権やエヌヴィディアに救済されるほど足下はおぼつかない有様に。

ニデックとインテル。「ニデックと比較するのか」とインテルに怒られそうですが、ともに世界一のシェアを握り、その経営戦略は唯我独尊ともいえる剛腕が真髄。

ニデックもインテルも強烈なカリスマのオーラを発する経営者が率いてきました。ニデックは創業者の永守重信氏、インテルは「経営はパラノイア(偏執狂)であれ」と唱えたアンドリュー・グローブ氏。そのカリスマが指し示した経営戦略は金科玉条。周囲から異論があっても吹き飛ばす威厳と実績がありました。

残念ながら、成功は永遠ではありません。自らの成功と強さが裏目に。世界一のシェアをもたらした腕力を持ってしても、自らの成功に縛られている限り、新しい事業変革の芽が育たない。こんな警鐘を企業経営者に対し鳴らしています。

「10秒で決めた」がすべて

「10秒で決めた」。ニデックの危うさはこの言葉に集約できます。永守氏が2024年に提案した牧野フライス製作所の買収を断念した時に発しました。永守氏が1973年創業の小さな工場から2兆円を超える機械メーカーにのし上がった原動力はM&Aです。74社を買収した永守氏は百戦錬磨を経験した勝負師そのもの。

ニデックの個人株主にとどまらず機関投資家も心酔させた勝負眼の持ち主です。しかし、結果は失敗。永守氏は「絶対に買おうと思えば買えたが、そういう考え方は持っていない。やめる条件を決めていたので、裁判所の判断が出て10秒で決めた。相手が価格を上げたらこっちも上げるようなバカなことはしない」と弁解しますが、ニデックが今も個人商店のままであることを吐露しました。

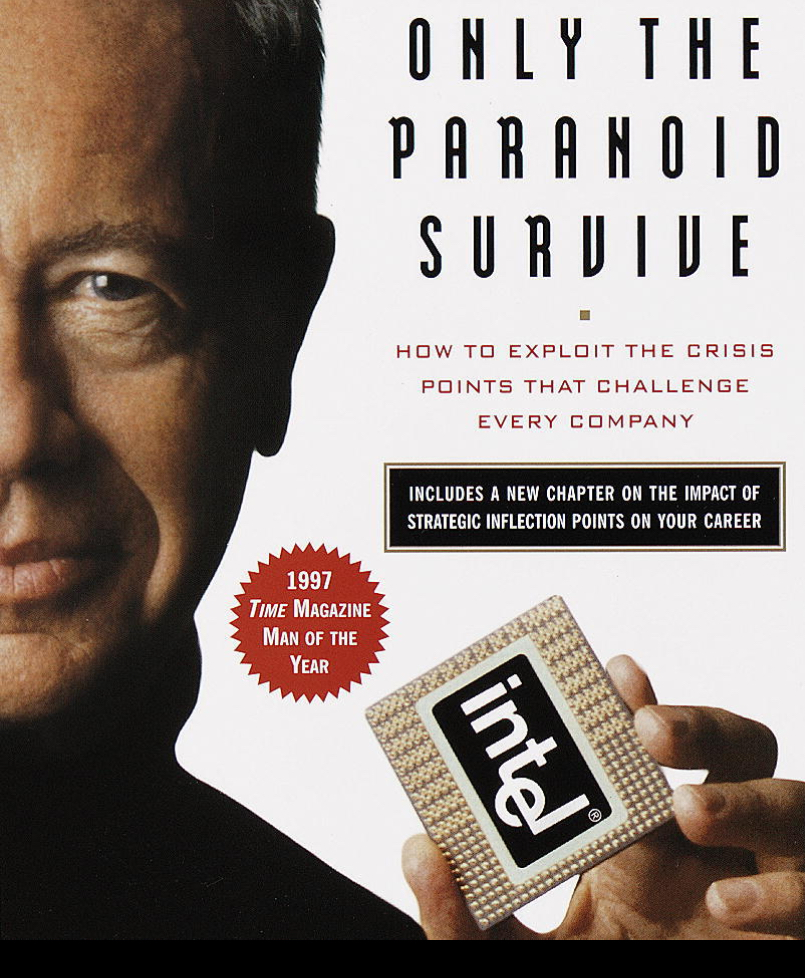

「パラノイアだけが生き残る」。インテルの最高経営者(CEO)、アンドリュー・グローブ氏が1996年に世に送り出した書籍の題名です。最先端の技術開発が生み出され、マイクロソフトやアップルなど情報技術の最前線を走る企業を輩出するシリコンバレーの躍動感を知る名著として多くの人に読まれました。

アンドリュー・グローブ氏は目の前の成功に甘んじることなく、経営環境が大きく変わる瞬間を見落とすなと強調しています。1980年代、日本の半導体メーカーがインテルなど米メーカーを追い抜き、世界シェアの過半を握っていました。半導体開発・生産で日米の力関係が劇的に逆転していたのです。

アンドリュー・グローブのパラノイアが内向きに

アンドリュー・グローブ氏は決断します。インテルが世界で初めて製品化したDRAMから撤退し、CPUへ注力。見事な勇気と力技がです。拡大する一方のDRAM市場を諦めるのは企業経営者として苦渋の決断です。日本勢との過当競争に消耗するよりも、最先端技術を使って日本勢が追随できないMPUへ舵を切ります。「インテル・インサイド」に象徴されるインテルの輝きが戻った瞬間です。

ところが、インテルの事業モデルは過去の成功体験を踏襲したまま。CPU、高微細加工の開発投資を維持する一方、エヌビディアが先頭を走る人工知能向け半導体の開発を急ぎ、ファンドリー事業にも手を広げる。エヌビディアやTSMCが得意分野に特化して事業効率をどんどん高め、業績を上げる戦略を選んでいるのに対し、追い上げる立場のインテルの投資を分散。むしろ競争力を消耗します。「パラノイア」が消えた会社が沈滞に追い込まれる。インテルが自ら証明します。

ニデックもインテルも今、攻めの経営よりも内向きな守りの経営を終始しています。足かせともいえる課題の源は実は、その強さを生み出した永守重信氏であり、アンドリュー・グローブ氏のカリスマ。成功し続ける企業経営はなんて難しいのでしょう。