東電の社長とは⑤国策と企業経営を両立できなかった。これからは?

事故の原因は、何度も何度も地震・津波のリスクに警鐘が鳴らされ、対応する機会があったにもかかわらず、東京電力株式会社(東電)が対策をおろそかにしてきた点にある。東電は、実際に発生した事象については対策を検討するものの、そのほかの事象については、たとえ警鐘が鳴らされたとしても、発生可能性の科学的根拠を口実に対策を先送りしてきた。その意味で、東電のリスクマネジメントの考え方には根本的な欠陥があった。

国会が第三者機関として設けた「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」は厳しく断じています。報告書では東電のみならず東電の怠慢を見逃してきた経産省、原子力安全・保安院など行政にも「大いに問題がある」と批判しています。

だれも安全対策を警告しない

報告書は東日本大震災から1年半後の2012年9月、全592ページに及ぶ第1刷が出版されました。「事故原因の生まれた背景」を分析する「第5部 事故当事者の組織的な問題」は87ページを費やしていますが、通奏低音として流れているのは危機意識の無さ。地震や津波などで原発の安全を守られないと分かっていながら、手を拱く東電に警告を発して背中を押す関係者が誰もいなかったことが暴かれています。

次の一問一答が明快に語っています。調査委員会の野村修也委員が東電の勝俣恒久会長(当時)に質問します。「普通に考えればとても危ない出来事の話だと思うんです。(中略)たとえ情報が届いていたとしても対策は講じなくてもいいんだというお考えでよろしいですね」と問い質しています。

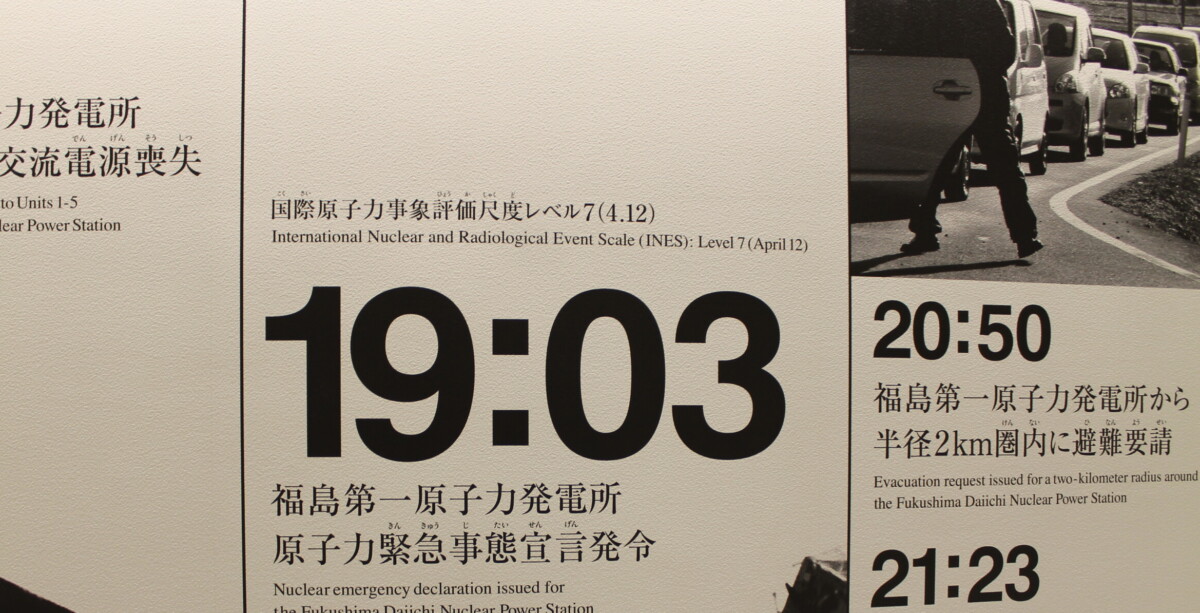

地震、津波などで原発の安全停止を確保する全交流電源の喪失される可能性が高いことが土木学会や多くの専門家から指摘されており、原発の安全運転に危険性があることは周知の事実でした。にもかかわらず、東電は津波は来ないと判断したことを前提に質問したくだりです。

守るべきは東電か、国民か

勝俣会長の答弁はとても冷静でした。「ということがいってみれば今回の1番の大きな反省材料であって、そうしたことを踏まえて今後福島のいろいろな課題というものを整理していきたいと、こういうことです」。巨額な損害賠償などを問われた訴訟などを抱え、慎重に発言せざる得ない事情を考慮しても当事者の答弁としては残念な言葉が並びます。

守るべきは東電なのか、我が身なのか。それとも電力会社の使命である電気を安定供給する国民なのか。日本刀のような切れ味を彷彿させる聡明な経営者です。すべてを承知しながら、責任の所在を曖昧に捉える答弁を捻り出したのも理解できます。

歴代の東電社長は国策である原発推進を掲げながら、電力会社の経営を最優先することを選択しました。この発想こそが原発の安全運転を根底から危うくしていたのです。2000年代に入って電力自由化が進み、電力会社は一段と収益力を強化しなければいけない経営環境に立っていました。原発の運転も新たな課題に直面していました。使用燃料を再利用するプルサーマルを導入する準備を整えなければいけません。原発をいかに経営にプラスにするのか。安全管理が二の次になる状況でした。

素朴な疑問がまだ残っています。事故調査委員会が指摘する経産省や保安院など行政はなぜ東電に安全管理の徹底を強く指示できなかったのか。本来なら電力会社を監督する立場にある経産省が東電に物申せないわけがありません。それがなぜできなかったのか。霞ヶ関に大きな影響力を持つ政治家が電力会社の後ろ盾になっていたのです。

電力会社は毎年、巨額の設備投資を実行します。発電所の新増設だけでなく送電網など安定供給に必要なインフラ整備に投資します。設備の調達は地域の企業に発注され、雇用も創出します。多数の工事作業員が毎日、飲食する費用は地元のサービス業に波及します。9電力会社が投資する金額を合計すれば、軽く兆円単位に手が届きます。

政治家が後ろ盾に

地域経済への波及効果の大きさは地元選出の国会議員、地方議員にとっても大きな支持基盤となります。地方から寄せられる暗黙の声は経産省など行政にとっては無視できない圧力となって手足を縛るのです。通産省(当時)のある課長が吐き捨てるように話した言葉が忘れられません。「霞ヶ関は政治家を見て仕事していると批判するけれど、東電は政治家を使って通産省を動かすんだよ。どっちがずるいんだよ」。

東電の社内力学も原発の安全管理を阻害していました。「原子力ムラ」と呼ばれる原発部門は担当副社長を頂点に脇を固め、社長すら口出しできない空気を醸成していました。福島第一原発事故で業務上過失致死罪を問われた裁判で、勝俣氏(当時は元会長)は東日本震災前に社内会議で津波対策の状況を報告された過程を問われましたが、「社内の原子力・立地本部でしっかりやっていると考えていて、安全対策に疑義をはさむ状況ではなかった」と説明し、津波の到達は予測できなかったと改めて主張しています。

勝俣会長時代、社長も機能していませんでした。当時の清水社長は資材など調達部門が長く、総務や経営企画が主流派の東電の中では傍流。政治家や経済界への人脈が弱く、事実上、勝俣会長の院政だったのです。「災害に伴う安全管理を提案しても、上へ伝わらなかった」と中堅社員は嘆いていましたが、社長は蚊帳の外でした。

電力会社が原発を安全運転する。福島第1原発事故は東電にとって不可能であることを証明しました。今、その状況は変わっているのでしょうか。