パナソニックと日産 昭和の時代に溺れ、次代を見失い「経営改革」の迷路に

パナソニックホールディングスがテレビ、産業デバイス、メカトロニクス、キッチン家電の4事業を売却することを検討しています。いずれも昭和の松下電器産業時代から屋台骨として支えてきましたが、アジア勢との競争に敗れ収益力を失っています。2000年代から続く経営不振から脱却するため、経営改革を繰り返し断行していますが、日産自動車と同じボヤキが聴こえてきます。「頑張っているのに、どうして経営改革の成果を手にできないのか」。高度経済成長期を謳歌して栄華に輝いた「かつての優良企業」は経営改革の迷路をこのまま彷徨い続けるのでしょうか。

楠見社長の危機感は見慣れた風景

パナソニックの楠見雄規社長から何度、経営の危機的状況と改革の必要性に関する説明を聞いたでしょうか。車載用バッテリーなどここ数年重点投資した事業が予想通りに収益を上げられない現状を反省する一方、テレビなど4事業の収益力を回復できないなら「26年度末までには一掃する。グループ外に出す覚悟はある」と明言しました。パナソニックが見放した事業を買収する企業が簡単に現れるとは思いませんが、次代に向けて「事業の選択と集中」を進める姿勢は示しました。

もっとも、あと2年間で回復できないならという前提付きとはいえ、自社の事業改革に自信がないと吐露しているのと同じです。社長が見切った事業を建て直す従業員の皆さんの士気が高まるとは思えません。

しかも、事業の切り売りも見慣れた風景となっています。2023年11月、グループの自動車部品会社「パナソニックオートモーティブシステムズ」の株式の過半を海外の投資ファンドに売却すると発表しました。2022年4月に自動車関連部門を統合した会社で、売上高は1兆3000億円、従業員3万人の大企業です。電装品分野に強く、ディスプレーシステム、カーナビ、電気自動車(EV)用の車載充電器などを生産しており、将来有望と思いますが、発足から2年も経たずに手放しました。

成長事業を創出できるか

楠見社長は今後、航空機内の娯楽・通信システムやバッテリー、企業向けITサービスなどの「ソリューション事業」に注力する考えです。確かにソリューション事業は成長余力がありますが、ライバルが多く激しい競争が待ち受けています。過去、巨額投資を繰り返しながらも、期待通りに稼げない車載用バッテリー事業の現状をみると、とても楽観できません。ちょっと離れて眺めれば、次代の成長事業を創造できず、本体の収益の低下に慌てて事業を切り売りして決算書の帳尻を合わせているだけに映ります。

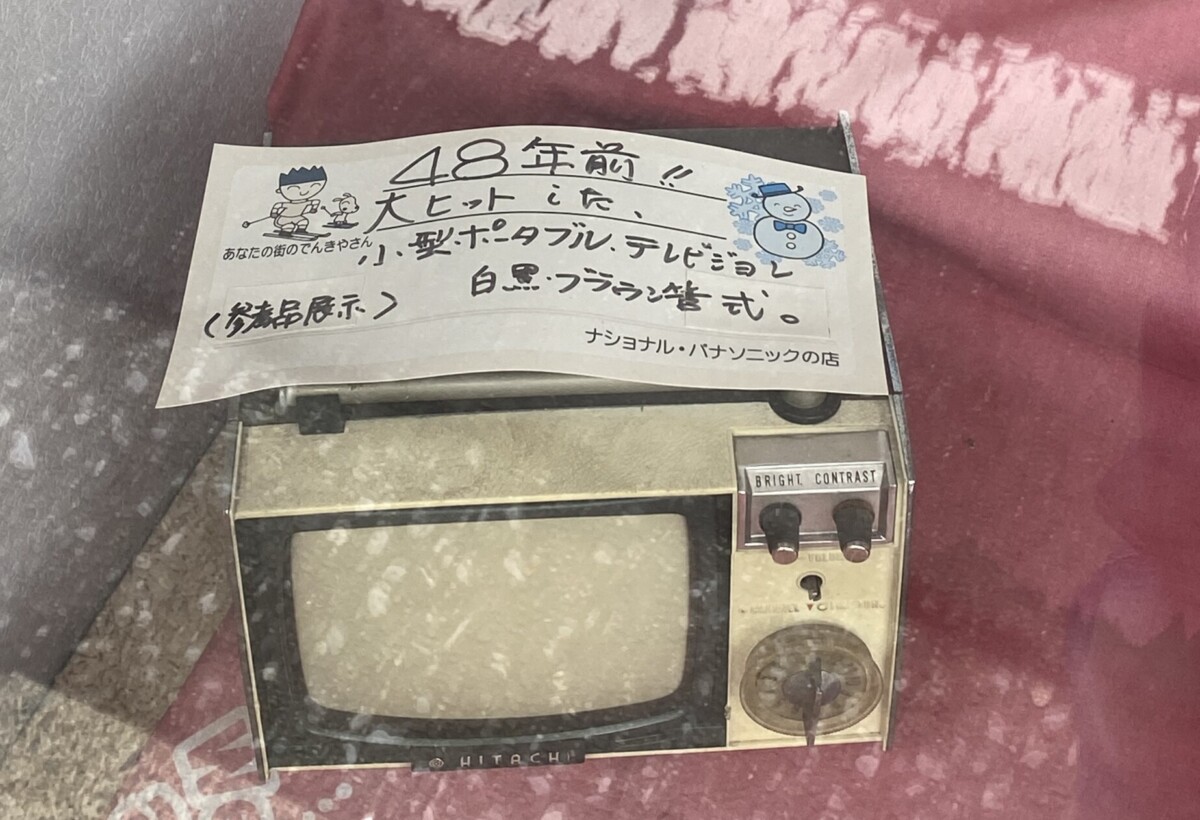

昭和の時代、パナソニックはソニーと並ぶ日本を代表するスター企業でした。テレビ、VTRなど世界の家電市場で輝いていました。しかし、2000年代に入り、アジア勢との価格競争に打ちのめされ、ソニーと共に経営は下り坂へ。ソニーはテレビやパソコンなどを切り離す劇的な事業改革に成功し、今は高収益を上げる優良企業に復活しています。ソニーの背中は遠く、もうパナソニックから見えないでしょう。

日産も同じ迷路に

日産自動車もパナソニックと同じ迷路を歩んでいます。昭和の時代はトヨタ自動車よりも先駆的な経営を展開し、いち早く世界市場へ飛び出しました。残念ながら昭和の終わりとともに国内外で競争力を失い、経営は悪化。1999年にはルノーとの資本提携で息を繋ぎます。カルロス・ゴーンのカリスマ経営で「V字回復」したかに見えましたが、それは見かけだけ。繊維機械や防衛関連を売却して事業の選択と集中を進め、自動車に特化したはずが、不甲斐ない経営者が続き、窮地に再び立っています。現在はホンダとの経営統合で生き残りの道を探っていますが、こちらもご破算になる可能性も。

日本経済の現状を映す

パナソニック、日産が経営改革の迷路を彷徨う姿を悲劇と見るわけには行きません。日本経済の現状を映し出しているのですから。日本のリーダーたちは言葉では改革を唱えても、「昭和の日本」の殻を破れず実際には大胆な改革と挑戦に踏み切れません。むしろ、ズルズルと引きずり、せっかくの財産を無駄に費やし、目の前に巨額の借金だけが積み上がっています。呻吟するパナソニック、日産は日本経済の写し絵です。