アフリカ土産物語 (36) ニジェールの平和を願う 21年前のフォトメモリー

西アフリカのニジェールが7月末のクーデターで軍事政権に転じた。隣国のマリ、ブルキナファソに続く政変のドミノ現象だ。21年前、休暇で立ち寄り、雄大なニジェール川の美しい夕焼けや人なつこい子どもの笑顔が心に刻まれたことを思い出す。日本との交流の懸け橋として過酷な環境で汗を流す若き青年海外協力隊の活動ぶりも見ただけに、現在の混乱が残念でならない。治安の回復と悪政からの脱出を願い、当時撮影した写真をもとに記憶をたどっていきたい。

ニジェールの農村風景

笑顔を見せる子どもたち

ニジェールに出かけたのは2002年の年の瀬だった。コートジボワールのアビジャンから到着して一夜明けた12月21日、首都ニアメ―を歩いた。同行したのはJICA(当時の国際協力事業団)の現地職員だ。さっそく真新しいグランドモスクを訪ねた。「(隣国リビアの)カダフィ大佐が建てた」と言われ、「カダフィモスク」と呼ばれていた。ドームの最上階まで上ると、眼下に薄茶色の地平が広がっていた。大地を潤す雨が1年間で最も少ない時期で、灼熱のサハラ砂漠につながる乾燥しきった国土を体感させられた。

カダフィ大佐が建てたというモスク

モスクの上から赤茶けた大地を見下ろす

モスクは 1979年に建築が始まり、84年に完成したといい、警備員の男性は「カダフィは毎年やって来て、今年の3月にも姿を見せた」と言った。その後、「民主化」を掲げたアラブの春でカダフィ政権は倒れ、リビア国内の武器がサハラ砂漠周辺のイスラム過激派に流れ、西アフリカの治安悪化を加速させたとされる。なんと皮肉なことだろう。

路地のわんぱくたち

手のタトゥーを見せる市場の少女

◇ ◇ ◇

世界最貧国のひとつであるニジェールは現在、人間開発報告書(UNDP)で人間開発指数が189ヵ国中189位(2020年)と、経済、教育、国民の健康状態など最悪の状況に置かれているが、豊かな文化の片鱗に触れたのはワダタという民芸村だった。陶芸や革製品、楽器、ひょうたんの照明器具や刺繍をあしらった壁飾りなどの店が並ぶエリアで、そこに20歳のハジャラさんという女性が現れ、トゥアレグ族を編み込んだクロスの壁掛けを見せてくれた。

自作のクロスを見せる女性

ニジェールのディジー・ガレスピー?

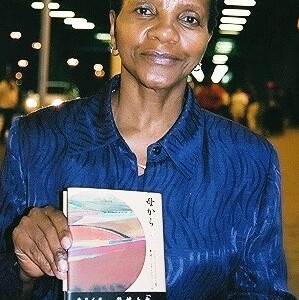

「これはJICAの人から教わり、10歳で始めました」。土産物として販売し、社会的に自立できるよう技術を身に着けたのだ。裁縫を得意とする青年海外協力隊員から手ほどきを受けたといい、刺繍のデザインのカタログを大切そうに抱えていた。

「1枚作るのにどのくらいかかるの?」と聞くと、「10日くらい」と答えた。こうして経済的な自立を促す隊員の活動はボランティアが基本のため無給で、生活費が支給されるだけだ。「カネよりも夢を」と異国に飛び込む日本の若者の活躍に頭が下がる思いをした。

ひょうたん製ランプシェード

カセットテープの露店

ゴムぞうりの露店

◇ ◇ ◇

翌22日。首都ニアメ―の南西約50キロの街トロディ近郊の地域保健センター(診療所)を訪ねた。日本から無償提供されるポリオのワクチンを若い母親たちに接種し、乳幼児健診や保健指導をしている施設だ。100世帯ほどの小村にあり、センターの所長は「看護師や医師などがまったく不足している」とマンパワー不足を嘆いた。当時も今も乳幼児死亡率、妊産婦死亡率は世界で最も高く記録されている。

人なつこい少女たち

好奇心あふれる少年たち

水道が通じていない家がほとんどで、ところどころにある公共水道からポリタンクで水を運ぶ家事労働に追われ、小学校に通えない子も多い。「通えても家での過重労働のため授業中に寝てしまう」と聞いた。その状況は変わらないようで、世界子供白書(2019年)によると、読み書き・算数ともに極めて低いレベルだという。

この村にも半年余り滞在する青年海外協力隊員の看護師の女性がいた。25歳のSさんだ。中学3年の時にアフリカで働く日本人看護師のドキュメンタリーを観て、「私もボランティアで行きたい」と志したという。夢は実現したが、日本では考えられない現実に遭遇し、こんな言葉を口にした。

井戸水をくみ上げる子どもたち

水くみの幼い子どもは家事で忙しい

「ガスや水道が家にない貧困のなかで子どもたちが一生懸命生きている。ご飯は決して残さない。穴の開いた服を着続け、ボロボロになっても捨てずに小さく切って赤ちゃんの服や掃除用の雑巾を作り、糸にほどいて家のすだれにして再利用している。そんな暮らしぶりを見て、自分は恵まれているのだと肌で感じました」

トロディ小学校で彼女は自分なりに工夫して三大栄養素を子どもたちに分かりやすく教えていた。12歳から14歳までの児童32人を前に手にしていたのは食べ物のカラー写真を張り付けた模造紙だ。ミレット(ひえ)、卵、鶏肉、ピーマン、タマネギ、ニンジンなどが写っている。「毎日バランスよく食べましょう。食べれば力になるし、体を作ってくれますよ」と教室で目を輝かす少年少女に声を掛けていた。

栄養のある食べ物を写真で見せて教える先生に子どもたちは真剣な眼差しで応える

栄養のある食べ物を写真で見せて教える先生に子どもたちは真剣な眼差しで応える

12歳の少女ハジャラさんが「写真がわかりやすい」と笑顔を見せると、その様子を見ていたアブドゥサラミ校長(42)は「これを習ったことでビタミンが大切なことが分かってくれる」と満足そうな表情を見せた。

だがSさんは「お母さんたちは健康への意識が低いうえ、遠隔地や貧困などを理由に定期的に来てくれません」と話していた。出産も自宅でするケースがほとんどで、生まれても栄養失調でおなかがポッコリ出ている子が多い。

最近の毎日新聞の現地ルポによると、ニジェール人口はこの20年間で倍増して約2600万人になったという。「合計特殊出生率が6・82と世界最高で、女性1人が生涯に7人近い子供を産む」「人口増加率は年間約3・7%で、人口の半分が15歳未満」などの現実が報告されていた。しかも、小学校の就学率が70%前後にとどまっているという。女性の早婚傾向もそれと無縁ではないだろう。

◇ ◇ ◇

ニアメ―に戻って路地の屋台で食事をしていると、周囲にストリートチルドレンが群がってきた。みんな金属製の食器を手にしている。「いつも腹ペコなんだ。お金がないから仕方がない。ここで食べたら戻って勉強する」と口にした。

残飯を待つストリートチルドレン

この地域特有の太い角を持つウシ

◇ ◇ ◇

さらに郊外の小学校を視察した。二人の青年海外協力隊員が半年前に赴任していた。

31歳の男性隊員Mさんはエンジニアを6年していたが、脱サラで農業を志したという。「世界のどこでも行くと隊員に応募しましたが、ニジェールは未知の国でした。時計を持っていないので時間にルーズな人が多いけど、仕方ないですね」と苦笑しながら、前任者の苗づくりを引き継ぎ、レタス、トマト、キャベツ、ナスを子どもたちと畑で育てていた。雨期の後に種をまき、区画した畑で池のように水をためて栽培するほか、村々を回り、女性グループに野菜作りを指導していると話していた。慢性的な食糧不足に悩まされる貧困国家を支える地道な取り組みだ。

野菜作りを指導する青年海外協力隊員

子どもたちが栽培する野菜

遠くから「アラー、アクバル」というコーランの朗唱が聞こえるなか、アマドゥ校長(50)は「子どもたちに野菜作りを覚えてほしいので日本人の指導者に期待している。学校に柵がないので動物が野菜を食べに来てしまう。今年は柵を作るつもりだ」と話した。そして「日本人の先生はいつも必ず決まった時間に来てくれるのでありがたい。私たちの国の先生は来てくれません。『そのうち来ますよ。インシャラー』と言ってね」と苦笑した。

協力隊員の指導で整列ランニングをする少女たち

土に溶けないプラスチックゴミが光る

一緒に畑を手伝っていた26歳の女性隊員Sさんは小学校教育の担当で、体育、デッサン、家庭科などを教えていた。隊員は創意工夫が求められる。「日本の学校教育の良いところと悪いところを感じていたので、違う国の学校教育の環境に身を置いてみたかった」とSさん。砂地のグラウンドに出ると、子どもたちに準備体操とランニングをさせていた。

「日本式にやってみました。ニジェールでは日本のように整列して走る実践はしていないので、私なりに工夫したつもりです」。その表情は真剣そのものだった。ニジェールの人たちはそんな日本の友人たちの姿を決して忘れてはいないはずだ。平和な日が再び訪れることを願っている。(城島徹)

ニジェールのぶっかけ飯

バッタも食材だ