アフリカ土産物語(37)モザンビーク 武器よさらば 殺傷兵器を芸術作品に

親しい人を奪われた内戦の記憶から人はどう立ち上がるのか――。アフリカ特派員にとって、憎悪と赦しの心理を抱えながらも未来を見すえる民衆の姿を見る機会は少なくない。20年前の夏、インド洋に面するモザンビークでは殺傷兵器を素材とした芸術作品を目にした。それは戦闘で血を流した人々が過去と決別し、未来に希望を託す魂のアートだった。

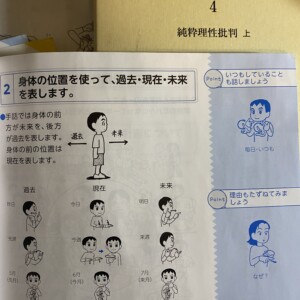

首都マプト付近のインド洋

社会主義政権を掲げたモザンビークは冷戦時代の17年にわたり、東西両陣営の代理戦争の舞台となった。反政府ゲリラを隣国南アの白人政権が支援し、約100万人が死亡し、人口の3分の1の約500万人が国内外で避難民となる悲惨な内戦だった。

東西陣営の代理戦争の舞台に

アフリカに赴任していた2003年夏、出張先の首都マプトから3時間の村を訪ねた。「ワニに注意」の看板が立つリンポポ川の橋は崩れ落ちていた。老若男女がひしめく渡し舟で対岸の集落へ向かうと、草むらに戦闘の遺物である旧ソ連製戦車の残骸が放置されていた。

旧ソ連製戦車の残骸

「トトトトトッという銃声を響かせてゲリラ兵が襲ってきた。私たちは蹴散らされ、家財道具を奪われたんだ」。道ばたの老婆は振り返った。中年の自動車修理工は1988年の出来事を「ゲリラ兵に殺されそうになって家族とリンポポ川に飛び込んで逃げた」と証言した。

内戦は1992年に終結して和平への一歩を踏み出した。とはいえ肉親を殺した相手と向き合う生活など成り立つのだろうか。その疑問を伝えると、彼は言った。「互いに赦し合う誓いをして、すべては変わった。殺し合いをした者同士が過去を忘れて将来を向いて歩き出したのだ。今では敵対した元ゲリラ兵とも道で会えばあいさつしているぞ」

リンポポ川を渡る舟

マプトに戻り、ある工房に入ると、褐色のさびた武器のオブジェが陳列されていた。自動小銃を胴体に使った造形作品「笛を吹く人」。手足や顔も銃器の部品を溶接した不思議なオブジェだ。ズシリと重い武器の感触から、惨劇の記憶が伝わってきたが、故郷を焦土と化した内戦が遺した武器を平和の象徴としてアートに変身させたのだ。

「銃を鍬へ」武器を回収

「銃や爆発物のある場所を知っている人は武器の放棄を宣言し、自分たちの手で平和を築こう」。内戦終結後、そう呼びかけた非政府機関(NGO)「モザンビークキリスト教協議会」の「銃を鍬(くわ)へ」と名付けたプロジェクトで、回収した武器を切断し、地元の芸術家の手でアートに再生させる試みだ。

武器で作られたアート作品

内戦で教師の職を失った武器回収責任者は「心の傷の回復も込めた活動だ」と説明した。 その当時、銃器7000丁、爆発物4000個が回収され、いすやテーブルなど実用品とともに、前衛的なオブジェが続々と生まれていた。

平和を創造する瞬間

工房に二人の造形作家がいた。「人を殺した武器を手にすると、僕は『もうこれ以上は人を殺さなくて済むぞ』と思う。芸術家として平和を創造する幸せを感じる瞬間だ」「武器を作り、戦場に運ぶ人たちに私の作品を見てもらい、平和とは何かを感じてほしい」。ともに30代だった彼らは真顔でそう言った。

平和を目指す人々はどうしているだろうか。近年、国内北部でイスラム過激派の襲撃事件が起きるなど不安定な政情も伝わるなか、あらためてアートの力を信じたい。(城島徹)

鳥の木彫り