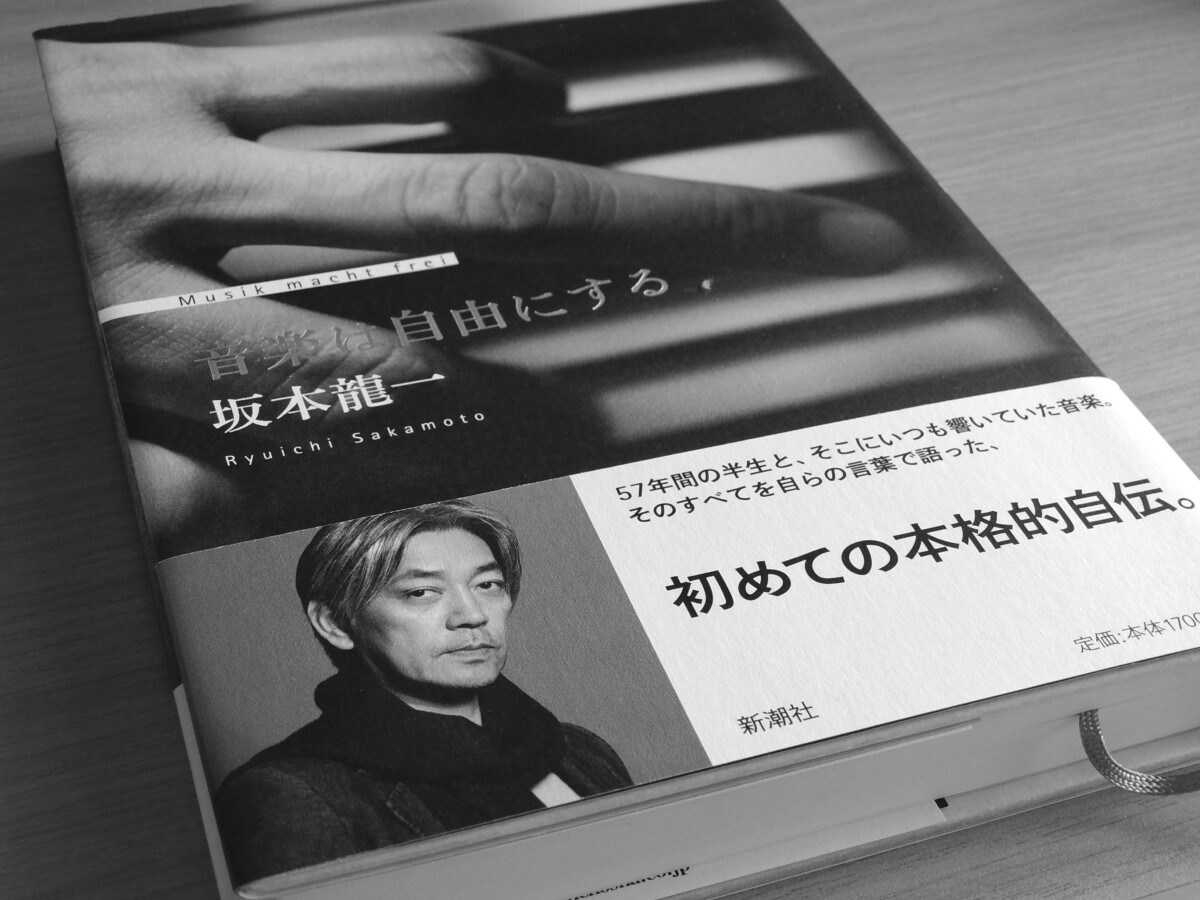

坂本龍一さんを悼む 自身の言葉で辿る音楽の道 自由を楽しみ、世界の平和を奏でる

多感な高校時代

「僕は先生に恵まれる星の下に生まれた」と自伝にも書いているが、都立新宿高校に進学し、そこで知り合った現代国語の「前中先生」との交流に驚かされる。東大在学中に60年安保で挫折した経歴のあるユニークな教師で、最初の授業で坂本さんたちにこう言い放った。「俺はおまえたちに人間的な興味はない。おまえたちが他の誰であっても、俺には関係ない」

興奮した坂本さんは授業後、教官室に話をしに行く。やがて「前中」と呼ぶ関係になり、本の読み方、とりわけ北村透谷を教わったことが印象深かった。今では考えられないが、前中先生らアウトローの教師数人は放課後、美術室の奥の部屋で酒盛りをしていて、そんな場に坂本さんが顔を出すと、前中先生は「おい坂本、酒買ってこい」と使い走りをさせたという。

「時代がそうだったんですね。中でもあの人は特別で、アウトローの先生たちからはかなり尊敬されて、中心的な存在でしたね。それを苦々しく思っている真面目な先生もいましたけど、めちゃくちゃ頭が良くて、まともに議論すると誰も勝てないんです。コンサートにも毎回来てくれましたけど、早くに亡くなってしまいました」

政治的に熱い時代で、1年生のころからデモに行き、喫茶店に入り浸っていた。3年生の秋に制服制帽や試験、通信簿の廃止を求める校内ストライキがあり、坂本さんもバリケードを設けた校舎で4週間過ごした。そうした生徒に教師も真摯に向き合い、実際に制服制帽も試験も廃止されたという。そんな同級生の中には親友で後に衆院議員となり、官房長官になった塩崎恭久さんもいた。

交流した人たち

芸大の学生時代、作曲家の武満徹の作品に、「琵琶や尺八の邦楽器を使っているのは許せない。右っぽいんじゃないか」と感じてガリ版で非難するビラを作り、演奏会場までまきに行った。ところが本人に会って文句を言って30分ほど立ち話をしているうち、すっかり武満の話に引き込まれ感動してしまう。

「ビラをまくということは武満さんを相当好きだったんでしょうね。さらに何年か後に偶然会ったとき、『ビラの子だろ?』と言われて、『そうです』と。最後にお会いしたのは僕も映画音楽をやっていて、40歳を過ぎていました。映画や音楽の話をたくさんしてもらいました」

串田和美、吉田日出子、柄本明、佐藤B作ら自由劇場の関係者、中上健次、村上龍、高橋アキ、三善晃、友部正人、高田渡、山下達郎、大瀧詠一、細野晴臣、鈴木茂、高橋幸宏、後藤次利……。芸大のころに出会ったそうした顔ぶれから「熱い時代」が伝わってくる。

「その時代時代の面白い人たちにたくさん会うチャンスがあって、すごく刺激になってます。評論家の柄谷行人さんはぶっちぎりでしたね。暴れるわけじゃないけど存在が乱暴で、無軌道さがフランスの映画監督ゴダールみたいな人ですよ」

映画とのかかわり

大島渚監督の作品にはかねてからあこがれていた。その人から「戦場のメリークリスマス」(1983年)の出演オファーを受け、心を躍らせた。

「会いたいと思っても会えるわけはないから、いろんな縁で会えてラッキーだと思う。映画俳優になりたいと思ってもなれない人、いっぱいいるじゃないですか。大島渚の映画に出たいと思って頑張ってる人もたくさんいたと思います」

そのころに松田優作と出会った思い出を苦笑まじりに振り返った。

「こっちは全然(俳優になろうという)気もなく、だから俳優をやってる人には怒られるよね。松田優作に怒られたもんね、飲み屋で。『てめえ、本気でやる気あんのかよ』って。初対面でいきなりそう言われて。『本気じゃないです』なんて言おうものなら殺されそうだったから、もちろん『本気です』みたいな感じで」

坂本さんは私のインタビューから4年後に大島監督が亡くなった際、「今の私があるのはあなたのおかげです」という趣旨の弔辞を読むことになるが、その存在についてインタビューではこう語った。

「あの『戦場のメリークリスマス』では音楽もやらせてくださいと僕から言ったんです。そうしたら大島さんは一も二もなく「はい、いいですよ」と言ったので、こっちが逆に戸惑って。映画音楽なんてやったことないから、どうしたもんだかと。でも大島さんて偉くて、『自分は音楽はわからない。だから人間で決める。あとは祈るだけである』と、どこかでお書きになっているらしいです」

映画ではイタリア人のベルナルド・ベルトルッチ監督の「ラストエンペラー」で日本人初のアカデミー賞の作曲賞を受賞した。「プレッシャーがあったのでは?」と尋ねると、坂本さんは

「うーん、そうですね。でも、刺激の方が強く、楽しかったですね。こういう言い方するとカッコ良すぎるけど、イタリア人と仕事をする喜びというものも味あわせてもらいましたね」

と振り返った。