大宅壮一と福沢諭吉から感じるジャーナリズムの視線 炎は流れる編 ①

いつもながらですが本棚に埋まっていた書籍のホコリを払い、温故知新してみました。今回は父親が遺してくれた昭和30年代、40年代の書籍の中から大宅壮一さんの「炎は流れる」と福沢諭吉さんの「学問のすすめ」「文明論之概略」を引っ張り出しました。説明するまでもないですが、大宅壮一さんは文藝春秋が「大宅壮一ノンフィクション賞」を創設したほどのジャーナリストですし、福沢諭吉さんは慶應義塾大学を創設しただけでなく時事新報も創刊し、明治時代の言論の一翼を担っています。かなり無茶なこととは承知していますが、このお二人の著作をもとにジャーナリズムの視線について考えてみたいとふと思いました。

あらかじめ前置きしますが、私は大宅壮一、福沢諭吉の研究者ではありません。父親が岩波書店の「福澤諭吉全集」全巻を形見代わりに残してくれましたので一般の人?よりは多めに読んでいるかもしれません。大宅壮一さんは普通?の読者です。ただ、改めてお二人の著作を読み返すと、40年間ジャーナリズムの世界に身を置いた経験があったからこそと思いますがジャーナリズムが持つ二つの視線があることに気づきました。

無茶な対比は承知の上です。

専門家から見たら笑止千万と言われるでしょうか。活躍した時代が大宅は昭和、福沢は明治と政治・経済の背景が大きく異なり、「なぜこの二人を比べるの?」と疑問が湧くはず。時代の写し絵でもある新聞・雑誌のメディアとしての存在感も違います。「おまえはつまみ食いしているだけだろう」との批判もあるかもしれません。しかし、SNSが新聞やテレビなどのマスコミを上回る影響力を持つ時代になった今、改めてメディア、ジャーナリズムが果たす役割をゼロから考えるチャンスです。過去、誰も大宅、福沢の二人を対比したことはないはずですから(注;もともと無茶な対比ですから)、せっかくなら新鮮な驚きがあった方が良いでしょう。情報を伝達するとはどういうことかを考える叩き台になればと思い返し、書くことにしました。

炎は流れるシリーズ

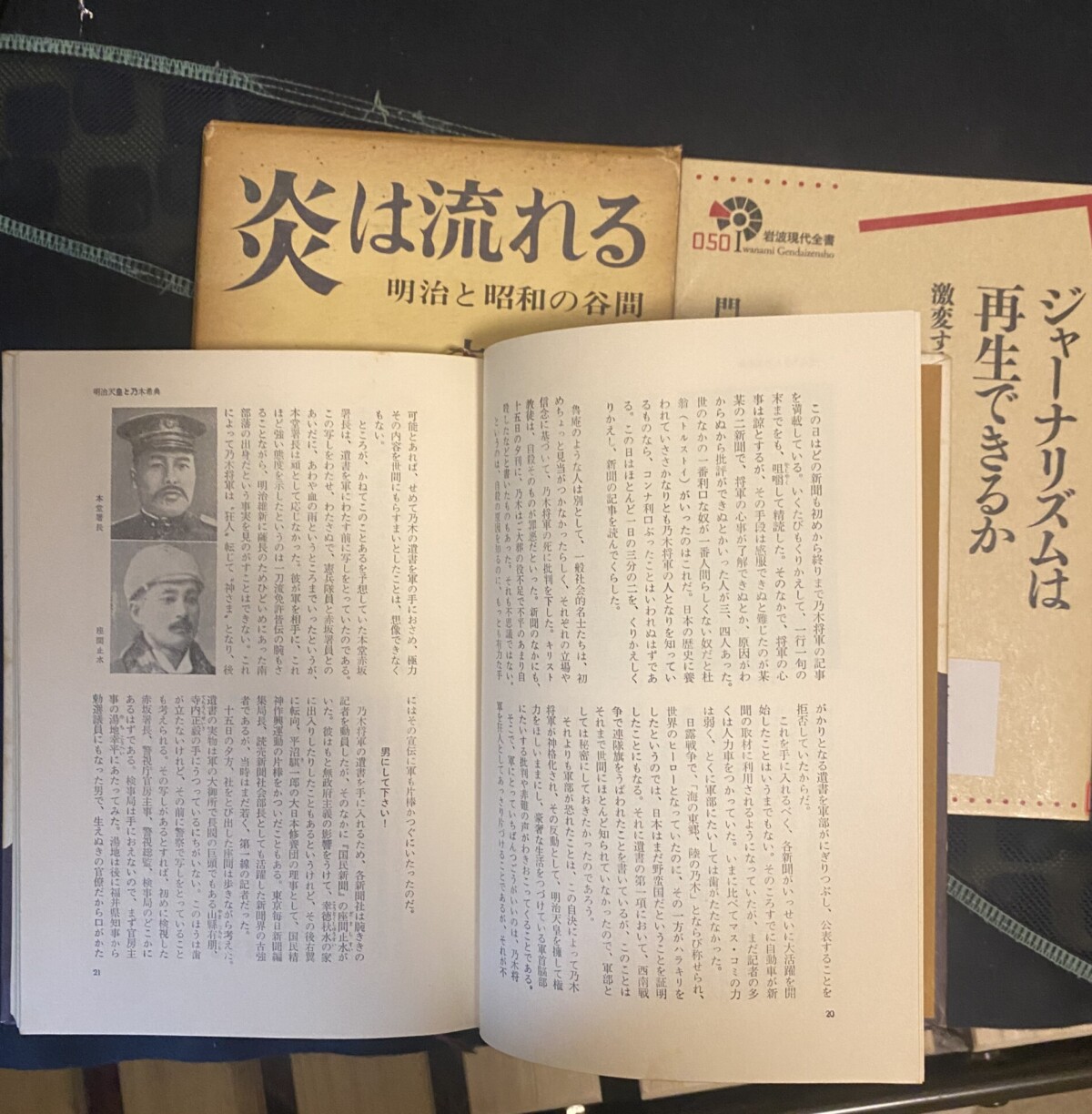

まずは大宅壮一さんの「炎は流れる」(文藝春秋新社、昭和39年10月20日9版)シリーズ4巻から。書評ではありませんので詳細には触れませんが、何を書いているのかご存知ない方もいると思いますので、全体の流れを要約します。大宅さんは第1巻のまえがきで「本書は”歴史”ではなくて、”旅行記”であり、ルポルタージュの一種である」と日本を代表するジャーナリストらしいコメントを記し、大正時代に視線を定めます。本書で流れる通奏低音として日本民族の精神構造の中核と考える忠誠心の源流をさぐることに重点をおきました。炎は流れるという題に忠誠心、民族主義への思いを込めているようです。

「炎は流れる」全4巻に次々と登場する人物の描写や取り巻くエピソードは、おもしろくてテレビのドキュメンタリーを視聴しているかのような展開を感じます。筆力、さすがです。第1巻の冒頭は乃木大将が明治天皇を追って殉死した”事件”から始まるのですが、政府が当初極秘扱いしていた遺書を明治維新の際に薩長にひどい目にあった南部藩出身の警察署長が新聞記者にリークする事実などはまさに新聞記者取材の原型を見る思いでした。徳富蘇峰が主宰する国民新聞の様子や政府との駆け引きは今でも同じと感じる緊張感を描き出しています。当時の知識人たちの戸惑いもていねいに押さえており、まるで氷の塊を掴むように立体的に当時の空気を抜き出してきます。同時代を生きていたのような、良くも悪くもジャーナリストとしての器量を見せつけてれます。

見逃してしまいがちなエピソードを繋いで思わぬ展開へ

「炎は流れる」が特筆に値するのは普通なら見逃してしまいがちなエピソードを繋いて思わぬストーリー展開に導くテクニックです。第1巻は日本人の忠誠心の源流を探るのが趣旨と書かれている通り、乃木大将と赤穂義士が主役を演じます。その繋ぎが巧みです。乃木大将は江戸大名屋敷の毛利邸で生まれたそうですが、この毛利邸は赤穂義士の10人が切腹した場所です。本書では「日本で”忠義”といえば、まず楠木正成、ついで赤穂義士、明治時代には乃木希典ということになっているが、これら三種の”忠義”の見本の二つがここで重なっているわけだ」と結構強引に引っ張り込み、「乃木の頭には、赤穂義士と同じ思想的な血が流れている」と大胆な結論を下します。繰り返しますがかなり大胆!要所、要所で大宅壮一がこう考えるのだからこう斬る!と気構えを見せる文章が小気味いいというか、やっぱり大胆です。ちょっと真似できないですね。

切れ味の良い人物描写と大胆な締めに次第に酔い始めます。赤穂浪士の大石良雄(蔵之助)の人物描写も楽しかったですね。敵討ちなど毛頭考えていない芝居を演じるためと言われていますが、京都の祇園、島原、橦木町などでの遊女と道楽三昧したことは有名です。蔵之助周辺は軍資金を湯水の如く使われてはたまらないとさすがに心配し、「いくらなんでも遊びがひどすぎる。ひとつは夫人がいなくなったからだろう。このさい側女でも置かせてはどうか」という話が出たそうです。大石夫人は実家に送られて一人住まいだったからで、代わりに京都の古道具屋の娘さんが選ばれたそうです。文中には妾という字句が何度も使われ、この辺の男女関係は今じゃ全く通用しないですから、妙に冷めるかもしれません。

大石の廓での遊びは160年後の幕末まで伝わっています。蛤御門の戦いで亡くなった久坂玄瑞が大石蔵之助を思い出して遊び三昧で「病気なんぞで死なしゃんしたら、忠か不忠か、わかりゃせぬぞいのう」という小唄を残したそうです。大宅壮一さんはこれに続けて「こういった心事は、非合法時代の共産党幹部についてもあてはまることである」と再び大胆に斬ります。ホント、ステレオタイプのオヤジギャグ満載です。

大宅壮一さんの視線は乃木大将、赤穂義士ともに一般庶民がどう見たかを克明に追いかけます。本書の内容については繰り返しますが書評ではないのでこれ以上踏み込みませんが、当時の空気感を浪曲や歌舞伎などのエンターテインメントの世界を使いながら、現代ならタブーともいえるツッコミを見せて描き出す手法は勉強になります。例えば第1巻には「血縁・家系・日本人」という章を構えて乃木や大石の生い立ちはじめ初代首相に就任した伊藤博文らの血縁をどんどん書き込んでいきます。伊藤博文の曖昧な生い立ちを指摘しながらも幕末、明治維新の激動の時だからこそ封建制度に縛られていた江戸時代では考えれないこと、つまり初代首相に就任できたのだというダイナミズムをえぐり出してます。今ではなかなか先祖や育ちなどのテーマは手控えてしまいがちですが、どんどん深堀りして時代の実相を掘り起こすそうという勢いを学ばなければいけない、と自戒してしまいます。

福沢諭吉の著作物にも共通しますが、表現の世界が自主規制という枠に縛られてしまいがちな今に比べて、以前は今よりも表現する言葉が多い印象を改めて痛感してしまいます。反省点です。明治、大正、昭和、令和どの時代だったら問題ないのかということよりも、今の空気を表現できる言葉を選ぶと語彙が少なくなってしまったことをどう考えるのか、肝に銘じなければいけません。語彙が少ないということは過去の語彙の取捨選択にまだまだとらわれていることなのでしょうね。第1巻は吉田松陰、高杉晋作の物語で終わります。私の父親は高杉晋作を尊敬して私の兄の名前に暢夫と付けたと言っていました。実は高杉晋作は私が小さい頃から身近な存在した。第1巻の最後の締めが父親が尊敬していた人物で終わることについては素直にうれしかったですし、父親の潜在意識にしっかりと幕末、明治の深層心理が埋め込まれていた証を見た思いでした。