東洋陶磁は「おもてなし美術館」作品への思いやりに魅了され「油滴天目」に触ってごきげん

大阪市立東洋陶磁美術館は何度も訪れても、うれしくなります。「これって凄いでしょ?」。こんな思い入れたっぷりに展示した陶磁器のオーラに魅了され、立ち止まったまま身動きできないことがたびたびあります。ガラス越しに視線を右に左に移し、今度は上から下から。舐め回してしまいます。多くの入館者が心を奪われたように立ち尽くしてしまう姿が東洋陶磁美術館の魅力のすべてを語っています。

安宅コレクションが主役

東洋陶磁美術館は安宅産業の創業家、安宅英一さんが韓国と中国の陶磁を中心に収集したコレクションが展示されています。安宅コレクションと呼ばれ、石油ビジネスが絡んだ安宅産業の倒産事件で有名になりましたが、事件を通じて安宅英一さんの命をかけた収集の凄みを知りました。安宅英一氏を補佐してきた伊藤郁太郎さんの著書「美の猟犬」に息詰まるシーンがいくつも描写されており、陶磁器ひとつひとつに安宅英一氏の魂が乗り移っていると感じる時があります。

今回の訪問は3度目。2024年4月に改修工事を終えてからは初めて。「どのような美術館に生まれ変わっているのか」。展示方法がどう変わっているのか。ワクワクしながら、館内に入りました。

お出迎えは特別展「中国陶磁・至宝の競艶」。上海博物館の逸品が並んでおり、緑の下地に極彩の花柄が描かれた「緑地粉彩八吉祥文瓶」が目玉でしたが、その前に蘋果緑釉印盒と呼ばれる丸い器に目がロックオン。一見、茶器「香合」のようですが、色彩が素晴らしい。紅色と緑色の二つの器が並び、舐めたら美味しい飴玉のよう。緑色はアップルグリーンに輝き、窯の中で紅色が変色したもので、滅多に現れない色彩だそうです。

油滴天目がもっと眩しく

もっと眩い作品が待っていました。東洋陶磁の華「油滴天目」茶碗です。大きな空間を贅沢に使ったガラスケースに収められています。以前は、他の陶磁器と並んで展示されていましたが、今回は展示室を独り占め。右左360度ぐるっと回って精緻な輝きを放つ油滴天目を眺めることができます。角度をちょっと変えるだけで茶碗の風景が変わるので、ぐるぐる回り続けることに。鑑賞は先に回り始めた入館者が優先ですが、後から続く人もいますから、ちょっと待ったり急いだり。慌ただしいといえば、慌ただしいのですが、豊臣秀次が所持し、西本願寺、三井家、酒井家を伝来して今、目の前に鎮座する国宝を好きなだけ楽しめるのですから、極楽、極楽。油滴が生み出す宇宙に吸い込まれそうです。

そういえば大阪市にある藤田美術館の国宝「曜変天目茶碗」も大きなガラスケースに守られ、自由に鑑賞できるスタイルでした。とても手が届かないと考えていた国宝の茶碗を身近に感じられる。見たいと思いついた時にすぐそこにある。大阪市民が羨ましい。

韓国の青磁など逸品が多く、収集した安宅英一氏の執念と資金力に改めて驚きます。とても真似できないのは承知していますが、一度は触ってみたいと思った器が2つあります。

まず「粉青粉引瓶」。「美の猟犬」によると「大徳寺の立花大亀和尚が気に入り月夜の晩にこの徳利一つをぶら下げて寺へ来て、一緒に飲まないか」と誘われたことがある、とあります。安宅氏は昭和31年に購入しました。ガラス越しに見ても、おいしそうな徳利です。1度はお酒を入れて飲みたい。うまいでしょうね。注ぐ時はどんな音がなるのでしょう。「トク、トク」でしょうか、それとも「クゥク、クゥク」って鳴るのでしょうか。でも酔っ払って壊したら、怖い、怖い。

日本酒を注いで飲んだら、美味いだろうなあ

もう一つは「飛青磁花生」。大阪の豪商、鴻池家が所有していたもので、東洋陶磁美術館の説明では鉄分の斑点を装飾として愛でる「飛青磁」としては世界でナンバーワンだそうです。花を生ける器とされていますが、中国では酒器として使われたともいわれています。徳利の造形と見立てても全く違和感がありません。「好きな日本酒を注いで、輪島塗の椀で飲んだならうまいだろうなあ」。この青磁を見るたびに、いつもため息が出てしまいます。

今回、最も驚いたのは「油滴天目」を実際に触れたことでした。東洋陶磁美術館の館内を3周した後、出口に向かったら、大きな液晶ディスプレーが壁に掛かり、油滴天目茶碗が映っていました。「なんだろう?」とよく見たら、手前のガラスケースに油滴天目とそっくりの焼き物が入っています。ガラスケースには窓が二つ空いており、そこから右腕と左腕を差し込むと、茶碗を両手で握ることができます。茶碗に触れる体感を楽しむだけと思ったら、勘違いでした。

茶碗を握って動かすと、液晶ディスプレーに映る油滴天目の風景も変わります。ガラスケースから眺めているだけでは鑑賞できない角度から油滴天目の宇宙を楽しめます。展示品ではわからない高台もひっくり返して楽しむことができました。

映像は実際の茶碗を撮影し、VR(バーチャルリアリティ)の立体画像のように自由に操作できます。さすがに本物の油滴天目を触るのは怖いですが、偽物の油滴天目なら思う存分に楽しめます。最初は「なるほどね」ぐらいにしか感動していませんでしたが、いろんな角度で眺めていたら、豊臣秀次もこんな風に楽しんだのかなあと思い、やめられなくなってしまいました。

案内係の女性に「本物と同じ作りなのですか?」と訊ねたら、「センサーが付いているので60グラム重いです」と笑顔で即答してくれました。鑑賞者の質問にすぐ答えられる対応に、さらに感動しました。

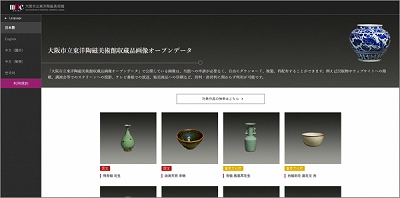

写真撮影OK、画像データを公開

もう一つ驚いたのが収蔵品の画像データを公開していることです。国宝、重要文化財を含む中国、韓国、日本の陶磁器の画像を自由に使うことができるのです。欧米の美術館の多くは写真撮影はOKですが、日本の美術館で認める例はほんのわずか。黙って静かに鑑賞するのが日本のマナーだと言いますが、個人的には全く納得していません。家族や友人と「こんなとこが好き」と会話したい、気に入ったら写真で残したいと思いませんか。東洋陶磁美術館は館内の写真撮影はフラッシュ抜きで認めているうえ、展示室では鑑賞できない角度からの画像もデータベースに含めています。素晴らしい!!!

入館者や陶磁器を鑑賞することをこんなに応援する東洋陶磁美術館の気遣いに感謝したいですね。「素晴らしい陶磁器を多くの皆さんに知って欲しい」。きっとコレクターの安宅英一氏の視線と熱い思いを伝えているのだと思います。まさに「おもてなし」の心を感じます。日本でも、こんな美術館がもっと増えて欲しい。

大阪市立東洋陶磁美術館収蔵品画像オープンデータ https://websites.jmapps.ne.jp/mocoor/