インテル、パラノイアが消えたら普通の会社 アンドリュー・グローブは正しかった

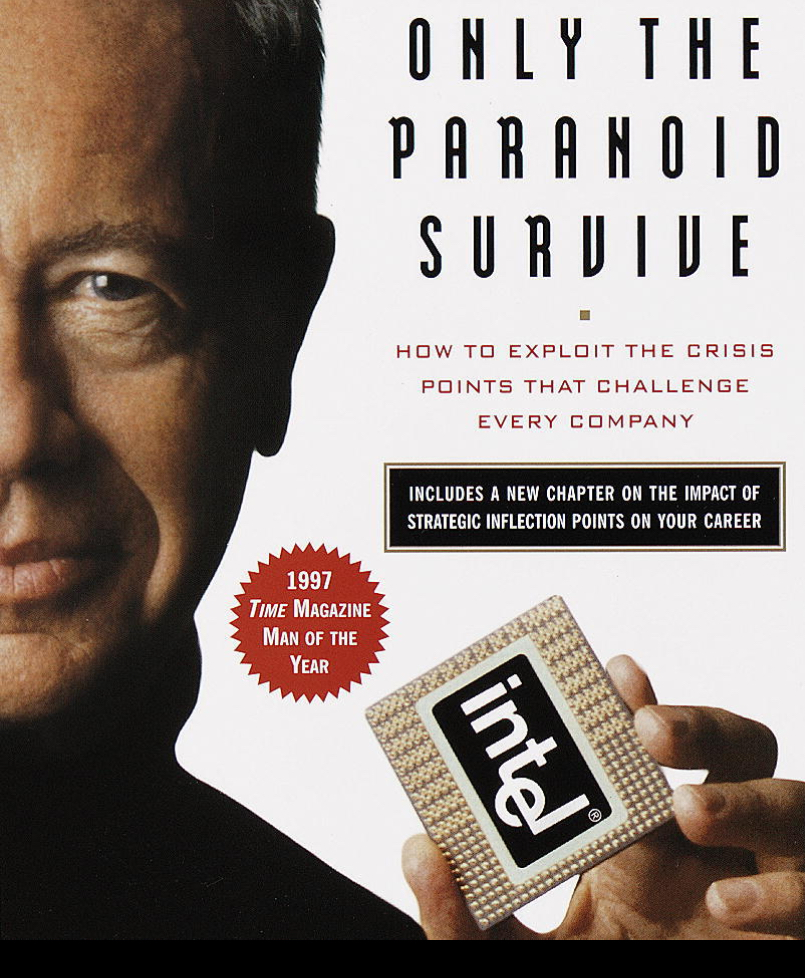

「ONLY THE PARANOID SUVIVE」。米国半導体メーカー、インテルの最高経営者(CEO)、アンドリュー・グローブが1996年に世に送り出した書籍です。「パラノイアだけが生き残る」と和訳された書籍は、最先端の技術開発が生み出され、マイクロソフトやアップルなど情報技術の最前線を走る企業を輩出するシリコンバレーの躍動感を知る名著として多くの人に読まれました。

日本勢の追い上げでDRAMからCPUへ

アンドリュー・グローブは目の前の成功に甘んじることなく、経営環境が大きく変わる瞬間を見落とすなと強調しています。この瞬間を「Strategic Inflection Point」と表現します。戦略的な変曲点と理解するのでしょうか。グラフに例えれば、描かれたカーブが突然に変化するスタート地点。半導体の歴史を振り返れば、1980年代に日本の半導体メーカーがインテルなど米メーカーを追い抜き、世界シェアの過半を握った瞬間が良い例です。半導体開発・生産をリードした米国勢がDRAMなどの生産コスト、性能などの競争に敗れ、窮地に追い込まれた時でした。日米の力関係が劇的に逆転したポイントです。

アンドリュー・グローブは決断します。インテルが世界で初めて製品化したDRAMから撤退し、パソコンの頭脳ともいえるCPU(マイクロプロセッサー、中央演算処理装置)へ注力します。かなりの勇気と力技が必要でした。拡大する一方のDRAM市場を諦めるのは企業経営者として苦渋の決断です。しかし、日本勢との過当競争に消耗するよりも、最先端技術を使って日本勢が追随できないMPUへ舵を切ります。それが「インテル・インサイド」に象徴されるインテルの輝きを取り戻しました。

偏執狂だけが戦略的な変曲点を見極める

この決断を下した力を「パラノイア」と表現しました。ビジネスの戦略的な変曲点を見極めるためには、パラノイア、言い換えれば偏執狂と勘違いされるほど経営環境の変化を注視し、敏感に反応する集中力を持たなければいけない。それは経営者だけでなく、中間管理職、社員全員が同じ意識を共有するぐらいでなければいけない。アンドリュー・グローブは説きます。もちろん、変化を感じ取ったら、新たな挑戦を恐れない勇気も求められます。

「パラノイア」を30年前に説いた経営哲学が正しいことはインテルが自らの成功で証明しています。残念ながら、「パラノイア」が消えた会社が沈滞に追い込まれることも、インテルが自ら証明しそうです。

今、インテルがが苦しんでいます。業績が赤字に苦しんでおり、2024年決算は1986年以来、38年ぶりに営業赤字になるかもしれません。86年は日本勢とのDRAM競争に敗れ、撤退を決断した時です。

世界の半導体は30年前と劇的に変わりました。人工知能向け開発で疾走する米エヌビディア、他社から生産を受託するファンドリーの台湾TSMCの2社がその象徴です。

インテルが自ら証明する皮肉

これに対しインテルの事業モデルは過去の成功体験を踏襲したまま。従来のCPU、高微細加工の開発投資を維持する一方、需要が拡大する人工知能向け半導体の開発を急ぎ、ファンドリー事業にも手を広げる。エヌビディアやTSMCが得意分野に特化して事業効率をどんどん高め、業績を上げる戦略を選んでいるのとは対照的です。追い上げる立場のインテルが経営投資を分散する戦略を維持しているかぎり、利益は出ません。まるで1990年代の日本の半導体産業の姿を見る思いです。韓国や台湾にDRAM生産であっという間に抜かれ、世界一の座から転落しました。

インテルがかつての日本勢と同様に事業選択に迷い、次代の戦略を見失ったとは考えていません。ただ、「インテル・インサイド」が語るように、CPUのあまりの強さに自身の実力に酔い、新たに迎える技術革新の波を見逃してしまったのは事実です。つまり、戦略的な変曲点の瞬間を見極める「偏執狂」の経営者と社員がインテル社内から消え去ったのでしょうか。あるいは、変曲点を発見した中間管理職が鳴らす警鐘に耳を貸さなかった経営者が存在していたのでしょうか。大企業病の典型例です。偏執狂の社員を排し、優等生の社員を重用し、出世する。日本によくある大企業と同じです。

インテル・インサイドは大企業病?

アンドリュー・グローブの慧眼には改めて敬意を表するとともに、「パラノイア」を偏執狂的に継承する難しさを思い知ります。今、「インテル・インサイド」が教えるのは、内向きな企業体質に転じれば会社は駆逐される恐ろしさです。