「大臣は代わっても、私たちは代われない」水俣病患者の声が環境省に届かない

NHK・Eテレ番組「坂本しのぶ 誰か私の声を聞いて」を視聴して、最も衝撃を受けた言葉があります。「大臣は代わっても、私たちは代われないから」。坂本しのぶさんの言葉です。母親の胎内で有機水銀に侵され、生まれながら水俣病を背負った「胎児性患者」で、現在は68歳。番組は坂本しのぶさんが生き抜いてきた半生をたどり、水俣病の歴史を振り返っています。

1年前の不祥事を理解していない環境相

坂本さんが発した言葉は2024年5月1日、水俣市で開催した伊藤信太郎環境相との懇談を振り返った時のもです。伊藤環境相は、水俣病犠牲者慰霊式に合わせて被害者団体と懇談しましたが、環境省は被害者団担の発言時間を3分に制限、発言している最中にマイクの音量をオフにして中断させていました。伊藤環境相や環境省の役人が懇談を終えて会場から去る姿は、予定した儀式を終えるのが目的で、被害者と真摯に向かい合う姿勢が欠けているとの批判が巻き起こりました。

その後、環境省は大臣と被害者団体との懇談の対応について「持ち時間が近づいた場合〈3分でマイクオフ〉」などと記したシナリオを作成していたことがわかり、伊藤環境相による謝罪にまで発展。環境省のトップである大臣、そして環境省幹部は決して忘れるわけにはいかない不祥事であり、忘れるわけがない重要なことでした。

そんな常識はあっさり打ち砕かれます。1年後の2025年4月30日、浅尾慶一郎環境相は熊本県水俣市を訪れ、水俣病被害者・支援者連絡会との懇談で、「シナリオを用意していたとは私は認識していない」と発言したのです。1年前に環境省はシナリオの作成を公式に認めているので、環境省の担当者が大臣発言をすぐ修正したそうですが、浅尾環境相は懇談の終了後も「シナリオがあったことを認識していなかったことは事実」と発言しています。

「一番肝心な所がわかっていない」と憤慨するのは当然

水俣病被害者の会の中山裕二事務局長が「一番肝心な所が分かっておらず論外だ。環境省自身がマイクオフ問題を総括せず、反省していないことが露呈した」と憤慨するのは当然です。

浅尾環境相は2024年10月1日に発足した石破内閣で就任しており、半年以上も経過しています。環境省の業務を熟知しているとは思いませんが、水俣病に関して無知でいることは許されません。

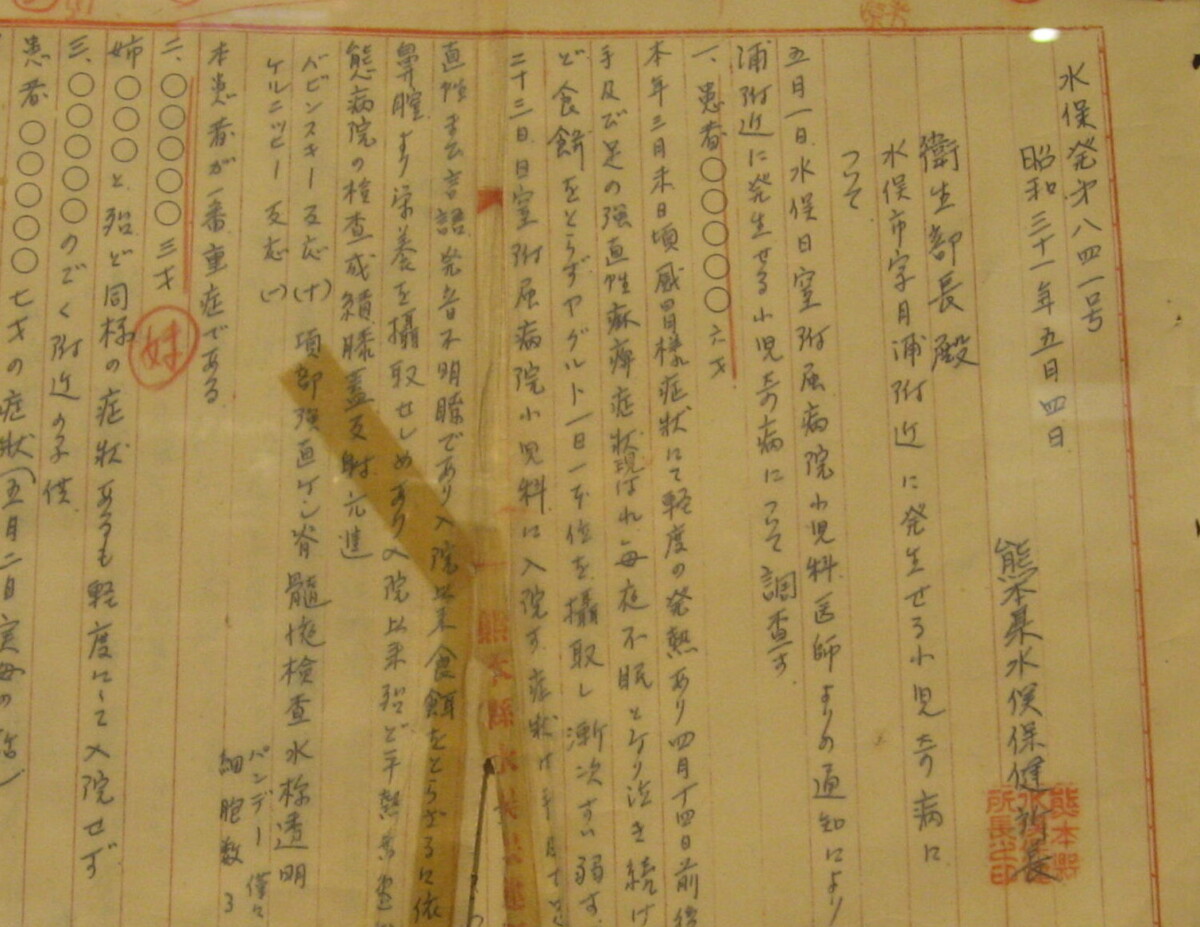

水俣病は1956年5月1日に正式に発見されたということになっていますが、すでにチッソが垂れ流す有機水銀に侵された魚介類を食べた水俣市民の間に発症し、深刻な被害が広がっていました。化学会社のチッソが引き起こした日本の公害の原点であり、世界でも有数の公害病として知られています。

浅尾環境相が知らないわけがありません。東大法学部を卒業しているぐらいですから、中高生時代に教科書で勉強しています。優秀な政治家ですから、半年前の就任時に環境省の役人からレクチャーを受けています。単に忘れただけなのです。

環境省の前身である環境庁が1971年1月に発足した端緒は公害対策の政策立案です。当然、その源流は水俣病にあります。初代の大石武一長官は医師出身でもあり、積極的に環境問題に取り組み、水俣病の認定について「疑わしきは認定する」という画期的な決断を下しています。浅尾環境相に「正義の味方 月光仮面」と呼ばれた大石さんの活躍ぶりを期待してはいませんが、環境省のイロハぐらいは理解し、心構えも持ってほしかったです。

患者に背を向ける環境省

水俣病患者に背を向ける環境省の姿勢も不思議です。公害病の被害や防止を念頭に患者、住民の目線から国の政策を立案し、実行するのが本来業務です。しかし、霞ヶ関の空気と水に汚染され、本来のミッションを忘れたくなるのでしょう。なにしろ、霞ヶ関の本流である大蔵省や通産省などは日本国に尽くすと言いながらも、その目線は国民よりも政治家や大企業に向いています。環境省は上昇志向が強い役人の出世街道からみれば脇道とみられがちです。1年前の理不尽なマイクオフも、患者に目を向けず大臣に気遣いする役人気質の結果なのでしょう。

「大臣は代わっても、私たちは代われないから」。この言葉は環境省のみならず霞ヶ関、あるいは日本の政治を担う人々に聴こえているのでしょうか。