旅情報誌オデッセイ インド・ネパールを歩いて感じる道標に

海外ひとり旅情報誌「オデッセイ」をご存知ですか?創刊は1976年。 旅行ガイドとして知られる「地球の歩き方」は創刊が1979年ですから、3年も早い。

手元に1980年11月に発行した20号があります。表紙を開くと、冒頭に「海外への自主的な旅を志す人々のために、より多くの情報や知識を提供し、各人が一層充実した旅をしてもらいたいという意図で発刊しました」と説明しています。

「地球の歩き方」より早い

その通り、世界を旅行したい意欲と時間は持て余すほど抱えているけれど、お金が全くない若者が欲しい情報が満載していました。出入国手続き、現地の交通機関、宿泊などは実際に現地に足を踏み入れないとわからないことばかりです。失礼ながら、インドなど当時のアジアでは発展途上国。出入国の担当者、空港など交通機関の職員の説明をそのまま信用することはできませんでした。オデッセイでは現地に入った旅行者のリポートという形でまさに痒い所に手が届くいう表現がピッタリなほど貴重な情報を伝えてくれました。

創刊時はガリ版刷りだったそうです。20号でも一部は活版ですが、ほとんどガリ版の字体。でも当時は違和感が全くありませんでいた。むしろ、現地の生々しい風景が蘇るイメージが目の前に見えてきます。20号の目次を見ると、最初の特集は「沈む夕日が見たくない 克服!流行性肝炎」。「それは突然、やってきた」の文章から始まる1ヶ月半の治療体験記は初期症状から回復に至るまでの様子が書かれています。

1980年代に入っても、アジア、とりわけインドへ旅行に行く際、最も心配だったのが病気。肝炎に罹って身動き取れなくなったという悲惨な話を何度も聞きました。タイを経てネパール・インドに旅する予定を考えていましたら、真剣に読みました。

記事の視点は旅行ガイドの域を超え、多彩。アジアの映画、書籍、レコード、食事と多岐に渡ります。せっかく見知らぬ国を訪れたのだから、その国の人々との距離を縮め、理解をできるだけ深めようという編集者の気持ちを感じます。アジアを歩けば、貿易や戦争などを通じて多くの歴史を重ねてきた日本について考えてしまいます。当然、外国の地で日本人としてのアイデンティティを自覚してしまいます。アジアからヨーロッパまでの一人旅をまとめた沢木耕太郎さんの「深夜特急」が書籍として出版されたのが1985年5月ですが、その10年近くも前から若者がアジアを旅する感動と驚き、失敗の体験を綴っていたことになります。

出会いは1980年

オデッセイに出会ったのは1980年。インド・ネパールなどアジアの衣料や小物を販売する東京・高円寺の仲屋むげん堂で「こんな情報誌があるんだよ」と教えてもらったのがきっかけでした。むげん堂が定期的に発行する「むげん堂通信」がインドやネパールの現地事情をわかりやすく、かつとても面白かったので、迷わずオデッセイの編集部を訪れました。

お会いした人のお名前は忘れてしまいましたが、とても楽しそうに多くのことを教えてくます。「インドのカルカッタ(現在のコルカタ)に行こうかなと考えているんです」と話したら、「それなら、ぜひネパールのカトマンズにも立ち寄ったら」とアドバイスしてくれました。頭の中ではジャン=ポール・ベルモンドが主役を務めた映画「カトマンズの男」のシーンが連続してフラッシュバック。カトマンズの中心地「ダルバール広場」にあるお寺の階段に座っている自分の姿と重なり、即座にネパール行きを決めました。

オデッセイは今も1987年までのバックナンバー数冊が書棚に残っています。1983年11月発行の22号になると、だいぶ活版が増え、紙質も良くなっています。誌面の内容はインドだけでなく、アフリカ、中東にも広がって充実。この頃になると「地球の歩き方」も売れ始めていたと思いますが、旅行情報で競合するというよりは「人間の描写」に力点を置いた編集になっている印象です。

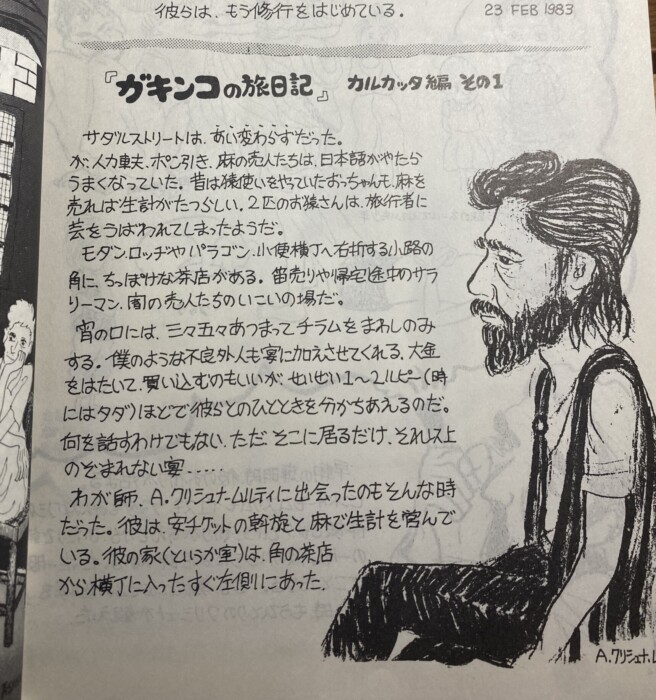

22号が手元に残っているのも、インド・カルカッタ(現在のコルカタ)の描写が多かったからです。長期連載の「ガキンコの旅日記」カルカッタ編は「サダルストリートはあい変わらずだった」の書き出しで始まります。安宿が集まるサダル・ストリートはお金のない若者にとって避けて通れない街でした。しかし、無数の人間が密集するインドにあっても、ひときわ抜きん出た混乱を極めるカルカッタです。

街を歩いていると、車も人も牛も全て無秩序に動き回っているだけ。怒りに似た感情が湧いてきますが、なぜかすべてがうまく回っているのです。生きるために両手両足を切られた幼い子供が道路上をぐるぐる回転しながら、渡っていきます。誰も驚きません。人々の生活を描いた「歓喜の街カルカッタ」という本がありますが、生命力溢れるエネルギーを発散するカルカッタを「歓喜の街」と呼んだのも納得します。

旅日記では「が、人力車夫、ポン引き、麻の売人たちは日本語がやたらうまくなっていた。昔は猿使いをやっていたおっちゃんも麻を売れば生計が立つらしい。2匹の猿さんは、旅行者に芸をうばわれてしまったようだ」と街の変化を伝えます。手書きのイラストもたっぷり。街の空気を感じられます。同じ頃、カルカッタを旅行した経験がありますから、この文章の意図がとてもわかります。サダルストリートは思っていたよりも、きれいでした。

連載「マザーテレサとともに」も貴重でした。「死を待つ人々の家」のルポです。私がカルカッタを訪れた理由は、マザーテレサに会いたいと考えたからです。ただ、お話はできませんでした。突然の訪問でしたので当たり前です。「忙しいから」と断られましたが、「家」の奥からこちらに視線を送ってくれたマザーを見ることができました。感謝しかありませんでした。

取材の原点を忘れるな

タイ・バンコク、ネパール・カトマンズ、インド・カルカッタを全力疾走する旅行でしたが、今振り返るとオデッセイの記事をなぞっただけだったかもしれません。当時、20歳代の新聞記者でしたが、日本で生まれ育った経験と全く異なる空気と文化、人間に驚きながら、消化不良に陥っている自分に気づきました。改めてオデッセイの記事を読んでいると、新鮮に映ります。

オデッセイと1980年に出会ってから40年以上。新聞記者として多くの人に会い、海外を走り回りました。知らぬ間に日本、世界を取材したという驕りを感じていたのでしょう。世界各地をどう歩き回るかをガイドするオデッセイはもう一度、記者としての初心を思い出して見知らぬ世界を歩き、体で感じ、表現する楽しさを思い出せと諭していたのかもしれません。