福沢諭吉なら今の民主主義をどう見る 幕末より進化?退化?

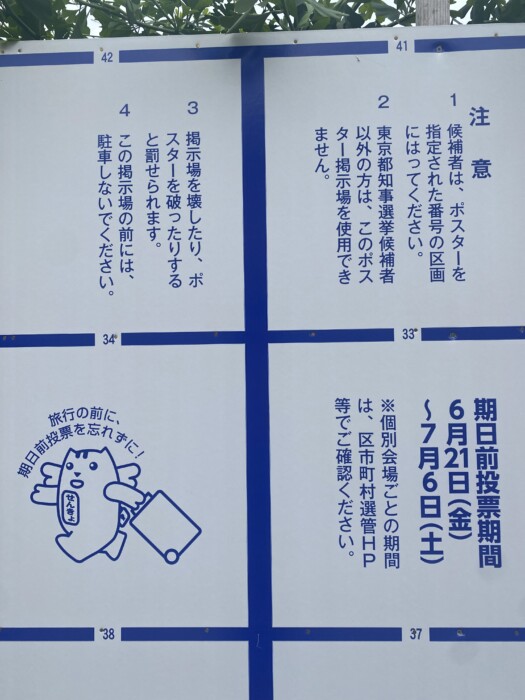

東京都知事選のポスター騒動や政見放送を見ていたら、背筋に冷たいものが走りました。日本の民主主義はまだ健全さを守っているのか。それとも制度疲労が始まっているのか。民主主義は国民の良識が大前提です。それを逆手に取って野放図にやりたい放題されてしまえば、知らぬ間に民主主義は壊れてしまいます。そんな不安を感じていたら、福沢諭吉の「文明論之概略 二之巻」の一節を思い出してしまいました。「一國文明の有様は其國民一般の智徳を見て知る可し」。

「その国の文明は国民の智力でわかる」

福沢諭吉は「その国の文明度は、国民の智力が目安になる」と考えていましたが、その智力が国全体の意見の総論となるわけではないことも理解していました。わかりやすい例として明治維新の実相を説明します。封建制度の廃止など江戸幕府が築いた国の形は欧米の文明・文化を積極的に取り入れながら、根底から大きく変わりました。しかし、国の変革に関わった人の数は「とても少ない」と言うのです。

明治維新は人口1%の人間で遂行

福沢の換算に従えば、当時の日本の人口は3000万人。当時の身分制度「士農工商」で分類すれば、武士はわずか200万人。農工商の数は2500万人で、残る300万人は医者や儒者、神官僧侶、浪人など。「その他」と分類しています。武士、貴族や「その他」を合計して「華士族」という括りにすると500万人。日本の人口全体の8割以上を占める農工商は平民として政治に関わることがほとんどなかったので、国政に関与したのは「華士族」の500万人と試算しました。

慶應義塾を創設した福沢諭吉はジャーナリストの顔を持つだけに、明治新政府に対する見方はなかなか辛辣です。500万人を数える「華士族」は日本の人口の17%近くを占めるとはいえ、このうち家老やお金持ちなど既に莫大な財産を所有する層は新政府の改革で損することはあって得することがないので、改革推進に及び腰で改革に携わったのはとても少ないと見立てます。

改革の先頭を切る人間はさらに目減りすると考えます。「華士族」は当然ながら家柄や出自などで恵まれた人間も多いわけですが、改革を主導する人材は才能があっても財産がない門閥に頼れない出身者が占めたと見極めます。

結局、改革派として力を握った人間は、華士族500万人のうちわずかに1割占める50万人程度と試算します。ここから当時、政治的な力を持たない女性や子供を除けば、50万人の数はもっと減ります。福沢諭吉の試算を頼りに推察すれば、明治政府の改革は日本の人口3000万人の1%超、わずかな30万人程度の人間が実行したのではないかという結論に至ります。福沢諭吉はわずか1%の日本人が当時の日本では多くの人が理解できない「世にも不思議な説」を広めて支持者を増やし、国民の声としてまとめ上げ、江戸幕府を圧倒するエネルギーに仕立て上げたと唱えています。

東京は日本の民主主義の将来も見透す

わずか1%の人間で日本の国が決まってしまう。仮に明治維新を成し遂げたエネルギーが今でも通用するとするなら、東京都知事選の猥雑な立候補者たちを苦笑しているわけにはいきません。なにしろ都知事選の有権者は日本の人口の1割近い1150万人を数えます。たとえ落選したとしても、ある程度の得票数を握った立候補者は、今後も注目を集め続けるかもしれません。

テレビ、SNSなどを通じた選挙活動は多くの賛否の声を浴びながらも、選挙運動の常識として若い世代を中心に受け入れられています。誰が都知事に当選するかはわかりませんが、都知事選で日本の民主主義がどう変わろうとしているのか、そしてその健全さは担保できているのかが試されています。それは日本の民主主義の近い将来をも物語るはずです。

福沢諭吉の批判精神は堅持したい

日本の民主主義は進化しているのか、それとも迷路に入り込んでいるのか。福沢諭吉は今の日本をどう見るのでしょう。一万円札の顔は近く日本の資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一に変わりますが、福沢諭吉の批判精神を忘れるわけではありません。むしろ、乾いた厳しい視線はこれからもっと大事なものになっていくはずです。

◆(敬称は略させていただきました)