大宅壮一と福沢諭吉から感じるジャーナリズムの視線 炎は流れる編 ② 漂流者は民族の抜き取り検査

大宅壮一さんの「炎は流れる」は第4巻で終わります。同巻のあとがきでは、体調不良に陥り「執筆にはもうしばらく静養を必要とするという勧告を医者からうけました。この機会に資料を再整備して、なるべく早く再出発したいと思っています」と仮止めの気持ちを表明しました。シリーズ第5巻は現れませんでした。4巻の最後は高杉晋作で終えています。シリーズの始めは乃木希典、大石蔵之助の二人を切り口に日本人の忠誠心を追い求める考えを示していましたが、2巻以降大宅壮一さんの視線は次第に幕末期の秀でた才能、日本史の教科書目線からは外れてしまう人物の発掘へと変わり始めます。学者と違うジャーナリストの視線に立って歴史に埋もれたエピソードをていねいに拾い集め、日本人の実像をあぶり出したいとの思いを感じます。

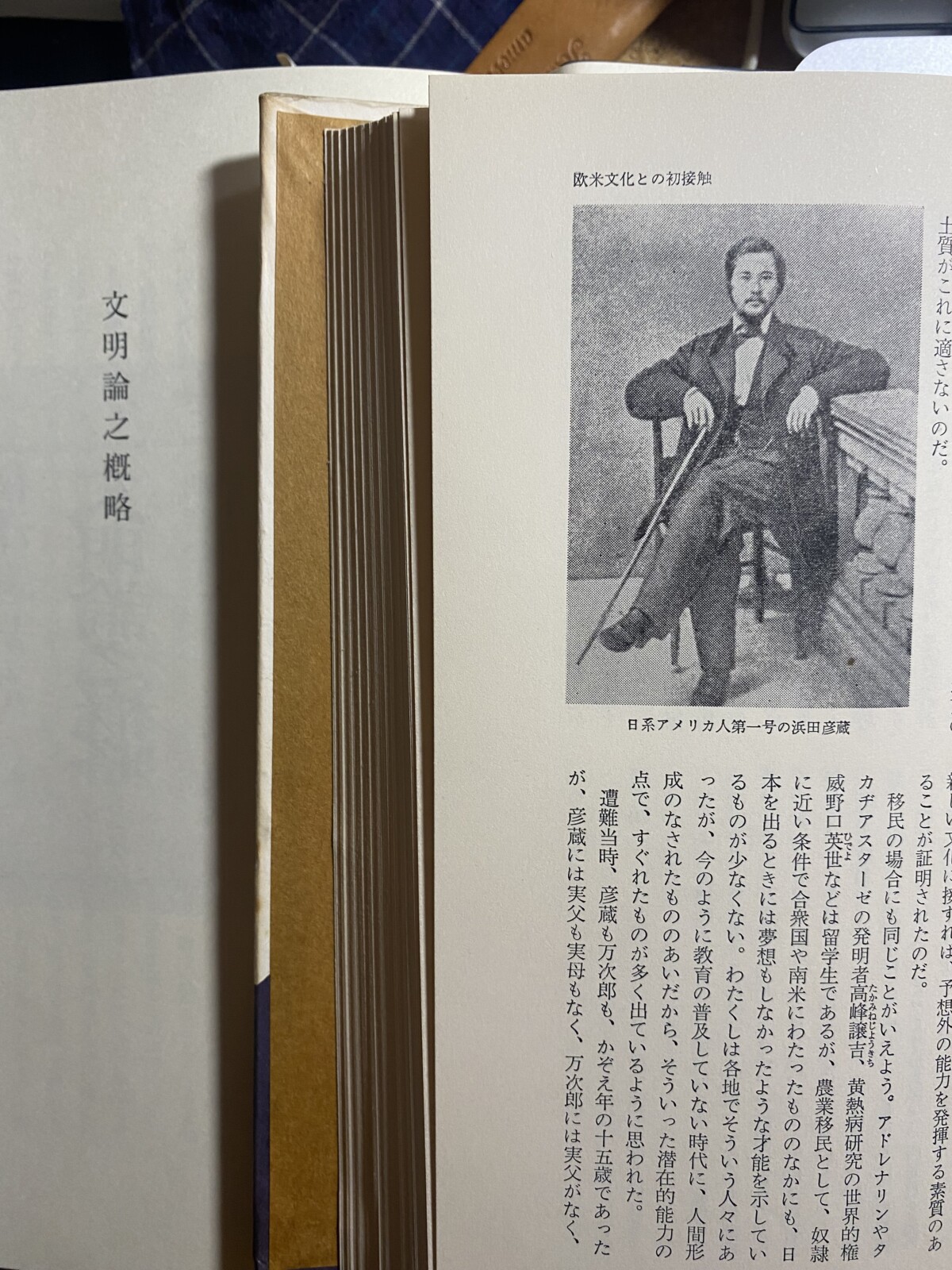

例えば、大宅さんは「抜き取り検査」と呼ぶ漂流した人物に焦点を当てます。浜田彦蔵や中浜万次郎の二人です。ともに船舶の遭難で漂流して米国へ渡って高度な教育を受けます。日本に帰国後、幕末・明治期には通訳などで活躍し、日本が開国する過程で重要な役割を果たしました。西園寺公望ら海外留学経験者は育った環境、能力、素質など恵まれた環境があり、「計画的に、一種の投資として、文化が発達した国へ出かける」が、「漂流は、決して本人が希望したのではなく、まったく偶然の幸運によって、九死に一生をえたものである」と第2巻で綴ります。そして「民族の素質テストの点では、製品の”ぬきとり検査”のようなものである」と呼びます。その偶然の産物である中浜万次郎、浜田彦蔵らの活躍について「漂流者はもともと文化や教養とあまり関係のない、いわば社会の底辺に属するものだ」と断言し、日本人が多くが持つ潜在的な実力に期待を込めます。私としては中浜、浜田の両人を「社会の底辺」と言い切ることの方に驚きますが・・・。

咸臨丸で同乗した福沢諭吉との比較がおもしろい。1841年、中浜万次郎は14歳の時に漁船の難破をきっかけに漂流し米国で成人します。1860年に遣米使節団の通訳として咸臨丸に乗り、福沢諭吉らの米国視察を支えました。「福翁自伝」などで福沢諭吉の米国事情への驚きや深い理解をご覧いただきたいですが、中浜万次郎は福沢諭吉ら使節団が経験する失敗や疑問などに対し多くの答を示し、陰でサポートをします。「炎は流れる」第2巻では「前にアメリカ生活の経験がある中浜万次郎が、ミシンやカメラを買ってかえったことはすでにのべた。ウェブスターの辞書を買ったのは中浜と福沢だけである」と指摘します。

なにしろ大宅さんは漂流や留学などで海外渡航した人数は1000人も満たないとしたなかで、文化面では福沢諭吉、経済面では渋沢栄一の”両沢”が果たした役割はずば抜けていると評価しています。土佐の漁師出身の中浜万次郎は日本の叡知である福沢諭吉と肩を並べるのです。ちなみに咸臨丸の提督を務めた木村摂津守はアメリカを象徴する文明の利器と映ったこうもり傘を購入したそうです。日本に持って帰ったらどういうことになるのかと話題になり、このまま持って歩いたら浪人たちに切られるだけだと福沢諭吉らは呆れています。幕末より時間軸をぐっと遡って遣唐使をみても、優秀な逸材が中国へ渡ろうと試み、台風や嵐などで多くの人が亡くなっています。生き残り組である吉備真備や空海、最澄らが帰国してから果たした国づくりへの貢献を考えたら、やはり日本人の底力は捨てたもんじゃないです。

と言いながらも大宅壮一さんはこれでもかというほど酒と女に溺れ、放蕩を繰り広げる幕末・明治の英傑の姿を描きこみます。シリーズの第1巻で登場した乃木希典以外は大石蔵之助から第4巻の高杉晋作まで放蕩三昧。自腹なんてとんでもない。藩や他人から集めた金で遊びます。現代で例えれば、バブル経済の頃に会社の経費で使いまくった法人接待の実情に似ています。福沢諭吉と並んで褒められた”両沢”の片方、渋沢栄一も女遊びが最大の弱みだったとか。暗殺が至る所で繰り広げられましたが、その現場は料亭か茶屋。酩酊しているか最中を狙って寝間に踏み込み、切り込みます。会議の場も料亭や旅館。大宅壮一さんは昭和まで続く日本の夜の街への忠誠心もしっかりと強調したかったのでしょうか。

それにしても幕末期のテロは凄まじい。アフガニスタンに再び政権を樹立したタリバンが信頼できないなんて、言えないですね。アラブのある専門家は「タリバンは戦いに明け暮れており、国を統治する能力や経験がない」と指摘していますが、司馬遼太郎の「新選組血風録」でも描かれている通り、とにかく殺戮の嵐。酔った勢いを借りて人を切りに出て、実行する。大宅壮一さんによれば日本の初代総理大臣である伊藤博文は若き俊輔の時、文久2年12月に天誅と称して一人斬り殺しているそうです。あれだけ優秀な人間が切られ死んでいたら、日本の明治初期に統治能力を持つ人間がどの程度いたのか首をかしげざるを得ません。例えば岩倉具視、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文ら明治政府の実力者たちは欧州使節団として1871年から1年10か月けけて欧州各国を視察しています。明治維新を動かした実力者たちが2年近くも不在しても、日本の政治・経済が回っているのですから、誰が統治してもできるぐらいの代物だったのかもしれませんが。

結果として最終巻となった第4巻では高杉晋作と並んで日柳燕石を取り上げています。香川県琴平町に近い榎井村で、大地主で質屋を営む豪商の出身です。大宅壮一さんの例えに倣えば「ダンナ博徒」で、「勤皇博徒」に成長します。貧しい環境から身を崩して博徒になったというわけではなく、高い教育を受けながら米騒動などの騒乱、全国的な観光地である琴平周辺で盛んな博打や茶屋の中で博徒の道を歩み、大親分になったそうです。頼山陽の影響を受けて攘夷、勤皇の思想に目覚め、幕末から明治へ激しく流れる時代に勤皇の志士らを支援します。高杉晋作を匿った罪で獄中にあったことも。第4巻では日柳燕石を切り口に新門の辰次郎、清水の次郎長ら有名な任侠の徒が次々と登場します。博徒や仁侠の徒を表か裏かとみるかはともかく、日本が開国に向けて大きく変わろうとしている時代に日本人のあらゆる層が日本という国に対し忠誠心を持って関わり、明治の扉を開けたことを示唆しているのだと思います。

「炎は流れる」はいわゆる高潔な人物はあまり登場しません。漂流者である中浜万次郎、個人的には好きですが奇人と言われても仕方がない高杉晋作らを取り上げながら、日本人が幕末から明治、大正、昭和へと切り拓いてきた強さとはなにかを浮き彫りにしています。それは今の日本を築いたのは、どこにでもいる日本人ということなのでしょう。「今の日本をどう変えるか」と思ったらまずは自分を、そして身の回りの人物を改めて見直せと言われているようです。

そしてジャーナリストとして既成概念に囚われずに埋もれがちな事実を掘り出して、見落とされてきた実相とこれから迎える未来を探り出す姿勢を自ら示したシリーズでもあります。多くの資料を読み込み、これまでの経験と知見を駆使して新しい日本像を見せつける。ひとりよがりと思われることを恐れずにド〜ンと示す剛気を感じます。福沢諭吉さんからも同じ通奏低音が聞こえてきます。しかし、日本人の秘めた底力をあぶり出し、これからの日本を考える材料を提示した大宅壮一さんに対し、福沢さんは日本の国を決める大きな流れを自分自身で創り上げる努力が必要なのだと説いています。それを一語に例えれば「時勢」です。