1985年9月、ドイツのフランクフルト空港には早朝に到着した。東京からのフライトは深夜便で、飛行は10時間以上。機内で仮眠したとはいえ寝不足は否めないが、あこがれのフランクフルトモーターショーを間近に取材できるかと思うとやはり興奮する。何しろ小さい頃からF1(フォーミュラーワン)に心を奪われ、F1ドライバーとして14年間も最多勝記録を保持し続けたジャッキー・スチュアートのポスター大の写真を今でも部屋に大事に飾っているぐらい、ヨーロッパの自動車メーカーには格別の思いがある。

空港からタクシーでモーターショーの会場へ向かうが、タクシーはドイツ自動車を選ぶ。ドイツ自動車がタクシーで使用されているとは聞いていたが、タクシー乗り場に並んでいる姿を見た時はちょっと感動した。ドイツ国内の自動車メーカーなのだから当たり前といえば当たり前だが、日本人なら驚くはず。空港を抜けるとタクシーは一気に180キロを超えるスピードに達した。日本なら『チン、チン』と速度オーバーのアラーム音がなり続ける速度域だ。「やっぱりドイツは違う」とひたすら何事にも感動してしまう。ドイツの自動車技術を尊敬するあまり、すべてが優秀に見えるコンプレックスの典型だ。冷静な取材ができるのかと一抹の不安を覚える。

フランクフルトモーターショーは、その日プレスデー。新聞やテレビなどプレス向けに開放され、自動車各社のトップが会見する。世界最大のモーターショーに数えられているだけに、主要自動車メーカーが出揃っており、会見時間を割り振ったリストを手に持って全ての記者会見に顔を出すつもりだが、絶対に外せないのはビートル自動車、ドイツ自動車、AMWの3社。

とりわけビートル自動車は1981年に日進自動車と提携し、中型車「サンタモニカ」を日本国内で生産することに合意。1984年から神奈川県の工場でドイツから主要部品を輸入して組み立てるノックダウン方式を開始、販売も始めた。ビートル自動車はカブトムシの愛称で知られる小型車が大人気で、日本市場に適した中小型車を投入するなどで欧州ブランドの販売で常に上位ランキングにあった。生産面では開発力や工場の自動化で世界の最先端を走っており、ノックダウン方式で組み立てを開始する日進の工場にもロボットなどの自動化が導入されている。日本車と同クラスを主力車を開発、販売するビートル自動車が次に経営戦略を打ち出すのか見逃すわけにはいかない。

勇んで臨んだビートル自動車の記者会見。カール・ホーン会長は経済学の博士号を持っているので英語の紹介は「ドクター・ホーン」。日本の経営者でドクターと呼ばれる人はそういない。終始にこやかな表情を崩さずに世界の自動車の行方を語り、自社の将来を語っていた。私はとはいえば、会見が終わった後に海外の記者が殺到する中で掻き分け掻き分けて日進自動車との今後の提携関係について質問しなくてはいけない、という緊張感のあまり、会見内容をほとんど覚えていない。機関銃のように飛び交う質問の嵐の中、なんとか日進自動車との提携について質問した。「互いの信頼関係を充実させながら、提携の中身を拡大していきたい」とホーン会長はこちらの目をしっかり見つめながら語った。目新しい内容はないが、ビートル自動車の本気度がわかった。この時のホーン会長との短時間のインタビューはビートル自動車との経営幹部らとの信頼関係の構築に予想以上に好影響を及ぼし、翌日以降の取材の財産になった。

世界に冠たるブランドを誇るドイツ自動車は四輪駆動(4WD)の新システムが発表の目玉だった。動画とグラフィックを多用して今後の高性能車、高級車に4WDが欠かせないと強調しながら、他の自動車メーカーが追随できないドイツ自動車の高い技術力と完成度を披露した。四半世紀過ぎた2021年、SUV人気の高まり、その走りを支える4WD技術の進化を間近に感じているだけに、まさに正鵠をいた未来技術の予測だった。個人的には4DWシステムの費用の高さに驚いた。水平対向エンジンと4WD技術の独自性でアピールしていた富士自動車二台を買える。富士自動車はを2年ごとに買い換えた方が得じゃないかと発表を聞きながら、首を傾げたが所詮ドイツ自動車を買えない人間の厄介味に過ぎない。胸中、「ヨーロッパはやっぱりすげえなあ」と思いが駆け巡る。

AMWはビートル自動車ともドイツ自動車とも一線画す狙いもあったのか、卓越した走りを猛烈に強調していた。Mシリーズというエンジンやサスペンションをハイスペックにチューニングした高性能車を開発しているが、当時としては私には想像できない超ハイスペックのクルマをアピール。高速時でも安全に停止できるABS(アンチスキッド・ブレーキ)システムも公開、ABSの効き具合を体験する運転席を模したブースを設けていた。詰めかけた数多い記者の中では目立つアジア系の記者として選ばれて、運転席に座らされた。まずはアクセルを踏んで高速域に入れと言われるが、日本で180キロ以上の高速を体験したことがないのでアクセルを踏み込めない。背後からもっともっとと急かされながらアクセルを踏み込んでいると、突然思い切りブレーキを踏めと声を掛けられた。ABS独特のブルブルと膝まで伝わるなんとも気持ち良くない振動を初めて味わった。今でも好きなスキーに行く際、凍結路でABSを体験する時があるが、その度にフランクフルトを思い出す。

1985年のフランクフルト・モーターショーは世界最高峰の技術力を持つドイツの自動車メーカーがその誇りとともに頂点に立っている瞬間だった。大気汚染や石油危機などで排ガス規制や燃費抑制に対応する環境技術の開発が大命題として目の前に突きつけられていたものの、多くの人が保有する大衆化を迎えた世界の自動車市場は「より高級に、より高性能に」が新しい消費のうねりとなって広がっていた。世界経済のバブルを予感させた高級化・高性能化のうねりに答えたのがドイツの自動車メーカーだった。走行性能、車内外の上質感いずれも世界のトップにあると自負し、新しい消費のうねりはドイツに向かっていると自惚れるのも当然だった。

フランクフルトを後にして電車でヴォルフスブルクへ向かう。ビートル自動車本社と近接した地域にある世界最高の最新鋭工場を取材するのが目的だった。その工場は「ホール56」と呼ばれ、ロボットを多用して組み立て作業の自動化を進め、世界最高水準にあると言われていた。ビートル自動車の生産担当の最高責任者であるハインツ副社長に会った。彼の目には日本の自動車メーカーの姿は映っていなかった。1980年代の日本の自動車メーカーは米国車を追い上げ、走行性能、品質の両面で世界水準に迫ってきたと思い込んでいた。私もそう理解していた。

しかし意外にも、ハインツ副社長は「日本の技術が高いって?そうなのか?聞いたことがない」と全く意に介さない。「ホール56」の自動化についても、日本の工作機械メーカーの自動化に関する技術力が世界レベルに迫っていると尋ねても「初めて聞いた」と素っ気ない。最先端の工場を設計した理由については「世界品質をすべての車で達成するため」と副社長は答えていた。まあ教科書通りの回答だ。インタビュー後に副社長の補佐役と雑談したが、副社長室の窓ガラスの脇で靴の紐を結び直しながらふと漏らした自動化を進める本音が奮っていた。「ほら、お昼の時間になると工場作業員が出てきているのが窓越しに見えるだろう。彼らがアタマを使うのはメシを食べる時と、頭を洗う時だけだからなあ」。ドイツ語ではなく英語で話してくれたので聞き取れたが、何回も反芻して確認するほど衝撃を受けた。工場の作業員はトルコ系を中心にした移民出身が多い。作業の熟練度に差があるので、生産の自動化は必要と言いたいようだ。カンバン方式などで工場現場を管理する日本と比べて自動化に対する背景の違いに愕然したが、彼のコメントが余韻のように残ってしまった。「頭は洗う時に確かに使うなあ・・・」。

1980年代、ドイツの自動車産業は確かに技術力で最高峰に立っていた。日本の自動車産業は系列の部品メーカーが支えていたが、欧州の自動車産業はドイツ、スイス、イタリア北部に広がる世界トップの機械加工技術が頑丈な基盤として存在していた。ドイツの自動車メーカーの取材後、スイス、イタリアにも足を伸ばしたが、サブミクロン単位の高精細の加工技術はたまたま一緒に見学した日本の機械メーカーの経営幹部が舌を巻いていた。その技術はドイツはじめ欧州の自動車メーカーと日本の機械技術の格差として現れていた。F1などのレースやスポーツカーの性能を測る尺度として一般的にはエンジンの馬力が注目されるが、日本の技術者がどうしても欧州に追いつけない技術として異口同音に指摘するのがサスペンションなど足回りの熟成度だった。

例えば180キロを超えた高速走行時。ドイツのアウトバーンは当時、時速無制限で知られているが3車線の路線は「追い越し車線」と「走行車線」とで走るクルマがブランド別に格付けがされているようだった。追い越し車線をAMWが迫ってきたら譲り、その後にポルシェがヘッドランプかウインカーを照らして迫ってきたらAMWが譲るのが礼儀。日本のカープ自動車は欧州で「プアマンズ・ベンツ」などと呼ばれ割安感で人気を集めていたが、走行車線が定位置(失礼!)だった。その格付けを支えていたのがエンジンとサスペンションのマッチング。「180キロまでは日本車も負けないが、この速度を超えると車体の沈み込みや揺れ、ドライバーに不安を与えない走りをどう守るか。この感覚の味付けがドイツにかなわない」。高い技術と長年の経験に裏打ちされた機械加工とセッティングの味付けがその差になって現れるのだという。

ドイツ自動車の本社があるシュトゥットガルト。本社には購入予約した人たちが併設している博物館などを見学しながら、新車が到着するのを待っていた。「市内の人たち何ですか?」と聞いたら、遠くから訪れている家族連れも多いそうだ。ドイツ自動車を購入し、保有するのは人生のイベントの一つとして楽しむためにわざわざドイツ自動車の本社を訪れるのだ。新車購入費以外に時間とお金を掛けてシュトゥットガルトに旅行してでも、このブランドを保有する価値が十分にあるという。日本の自動車メーカーではあり得ない光景だ。ドイツの人々にとって自動車は単に移動する機械ではなく、快適に、そして安心して高速で目的に到着できる工芸品なのだ。伝統工芸を愛する日本でさえも、自動車にここまでの思い入れは注げなかった。

その高い機械加工技術と価値観に裏打ちされたドイツの自動車産業が次第に弱点で変わってくる。ドイツの強すぎる技術力が知らず知らずのうちに過信を招き、技術開発の停滞に陥るワナにハマってしまったかのように。個人的にはとても残念なことだが・・・。

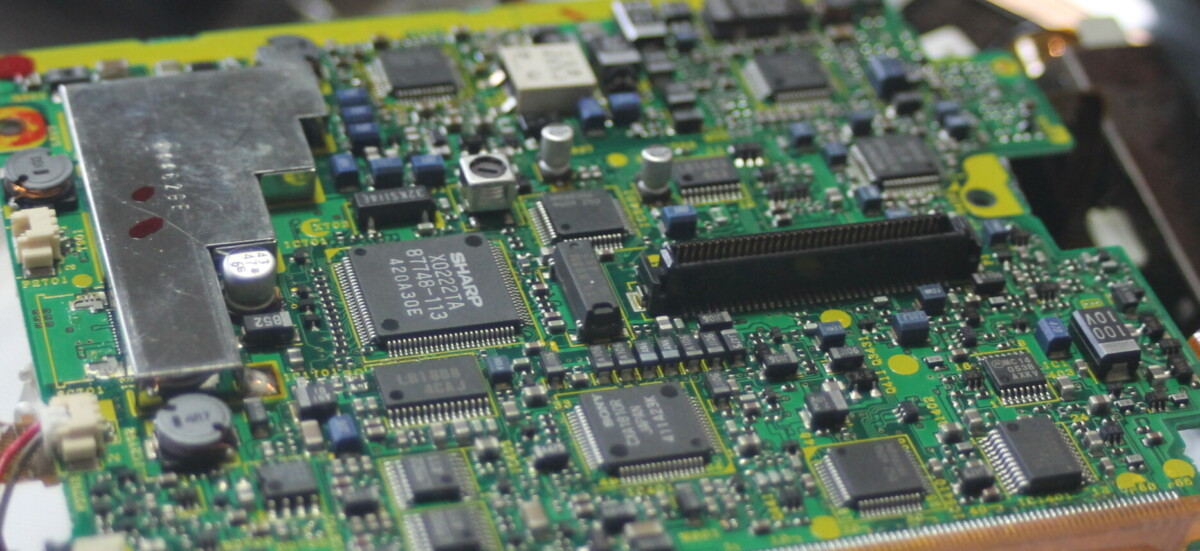

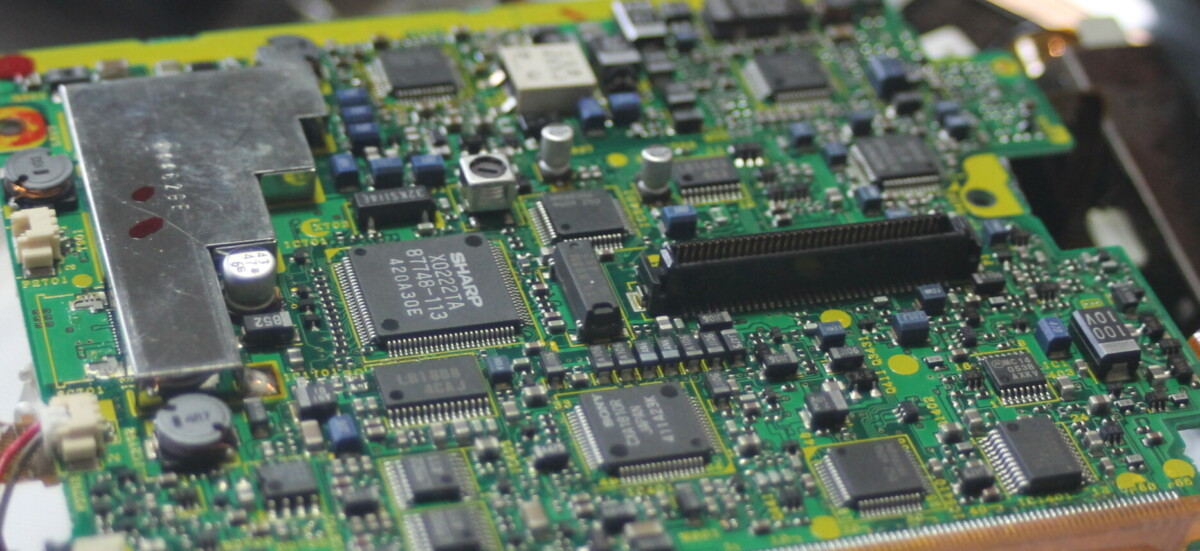

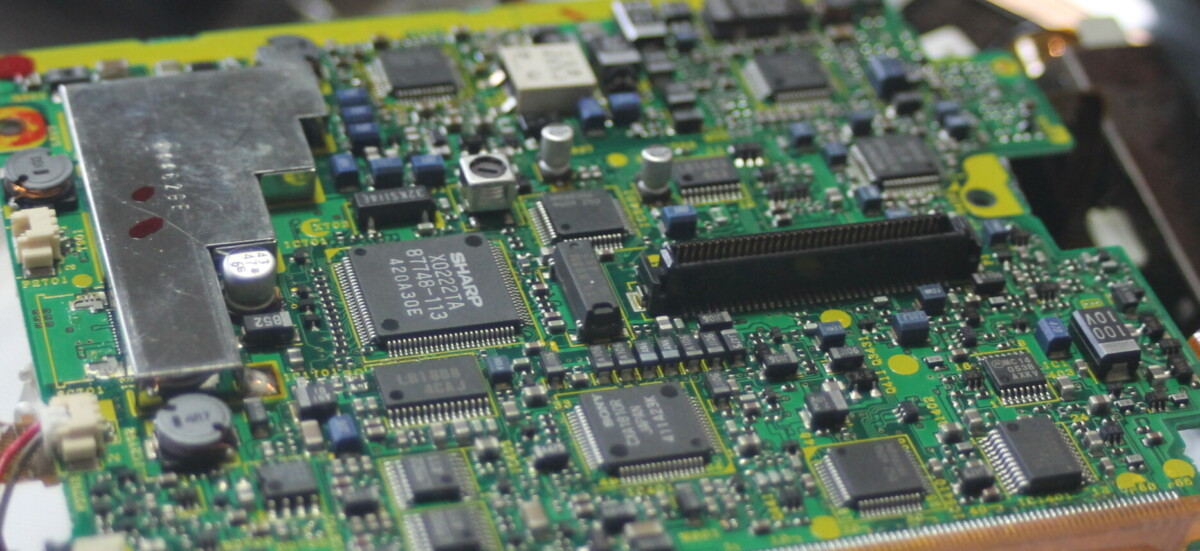

過信のワナに陥り、足踏みしている間にドイツの強いブランドへの挑戦権を得たのが日本車だった。ドイツの背中に迫る技術のシフトチェンジは何か?日本の電子制御技術だった。日本の自動車メーカーはドイツが蓄えた100年間の経験を乗り越えるため、エンジン、サスペンションなどクルマの基本性能を支える多くの部品に電子制御を導入した。そしてあのドイツ自動車でさえ本気で敗北を恐れたクルマが登場する。織田自動車の「セルジオ」だ。