アフリカ土産物語(30)親日家の獣医学者 アフリカと日本の友情は変わらない

遠く離れていても友情は変わらない

「アフリカの人と交流しよう」。

1985年の冬、獣医学を学んでいるザンビアからの留学生がいると聞き、当時赴任していた和歌山県湯浅町に友人らと招いたのがウィルモット・ベンケレさんだった。アフリカ特派員になって、ザンビアの首都ルサカで16年ぶりに再会した時、彼は笑顔でこう言った。「遠く離れていても僕たちの友情は変わらなかったね」

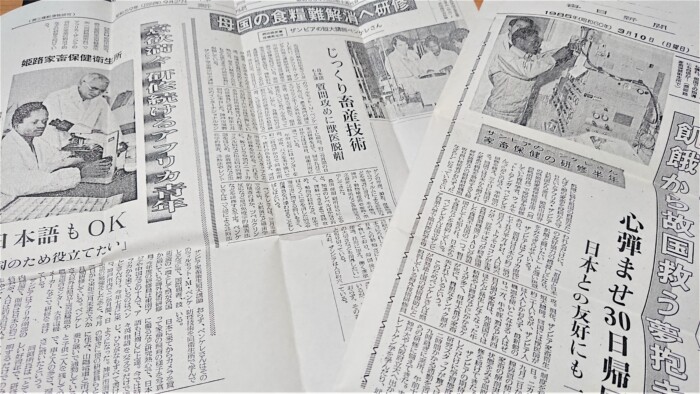

日本留学中のベンケレさんの記事

国立ザンビア大学で臨床獣医学を専攻したベンケレさんは兵庫県姫路家畜保健衛生所でX線装置の使い方やデータ解析などの研修を受けていた。「この体験を生かして飢餓に悩む祖国の貴重なたんぱく源の家畜を疫病から守る」。それが彼の願いだった。

当時30歳だった彼と紀伊半島の岬から太平洋を眺め、ザンビアの主食であるトウモロコシの粉をふかした料理を作った。遠い日の異文化交流の記憶だ。着慣れぬオーバーコートで震えていた彼は「お世話になりました」という手紙を託して帰国した。

医療技術者として活躍

「どうしているかなあ」。16年後の2001年夏、ザンビアに出張した私は、温厚な彼の顔を思い出し、「何か手掛かりでもないだろうか」とザンビア大学を訪ねた。うれしいことに、獣医学部で技術担当責任者として働く彼が現れた。突然の再会を喜ぶと、人懐こい笑顔を浮かべ、4人の子どもら家族との暮らしを語ってくれた。

首都ルサカの公園で伝統的な踊りを披露する人たち

仕事についてはカタコトの日本語を交え「ビョーキ、イロイロ、ベリー・ヒュー・ラボラトリー(いろんな病気がまん延しているのに、医療機関はごくわずか)」と顔を曇らせ、「日本で学んだ経験を生かすために医療研究所を開き、人々を病気から救いたい」と語った。

エイズの怖さを詩作

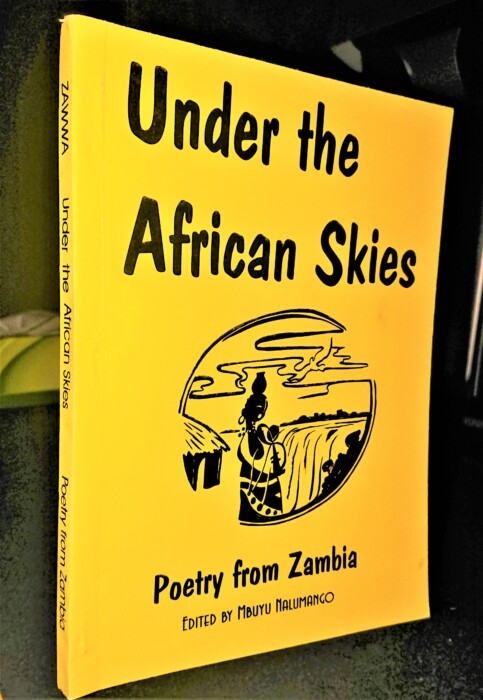

彼は詩作にも励んでいて、8編の自作を含む詩集「Under the African skies(アフリカの空の下で)」をプレゼントしてくれた。そこには「長い年月が僕たちの友情を弱めることはなかった。僕たちは小さな世界に生きている」と添え書きがあった。

ベンケレさんから贈られた詩集

感染が急拡大していた「AIDS」の怖さを、わかりやすい言葉で啓発する内容で、「Relationships Put to Ruins by AIDS」と題する詩は、「魔女」に見立てたエイズが「狂犬病のようにあらゆる場所へ入り込む/上流社会の回廊であろうと、貧民街の路地であろうと……」と強い警句を並べていた。生命を尊ぶ彼の思いが伝わった。

21世紀初頭の再会から20年余りが経過し、音信が途絶えていたが、最近連絡先がわかり、メールを送ると、「インターネットを通じて親交を続けることになるとは思いもよりませんでした」と喜びの返信があった。そして、大学を定年退職後に故郷で農場を営み、周辺の畜産農家の家畜を診ているとの近況を知らせてくれた。

アフリカと日本は近い

彼はザンビアと日本の交流の思い出をすでに英語で本にしており、さらにカタカナとひらがなの日本語版を作る計画を明かし、「これからもつながっていきましょう」と結ばれていた。さっそく「お手伝いします」と返信した。なぜなら、彼が言うとおり、アフリカと日本は遠いように見えて、心の中では近いからだ。(城島徹)

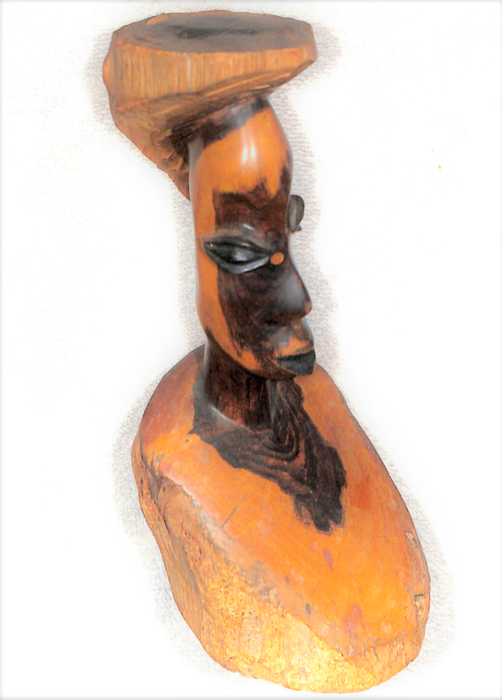

ザンビア土産の木彫り像