「沈黙の世界」の警鐘 SNSに惑わされず、沈黙から真の言葉を

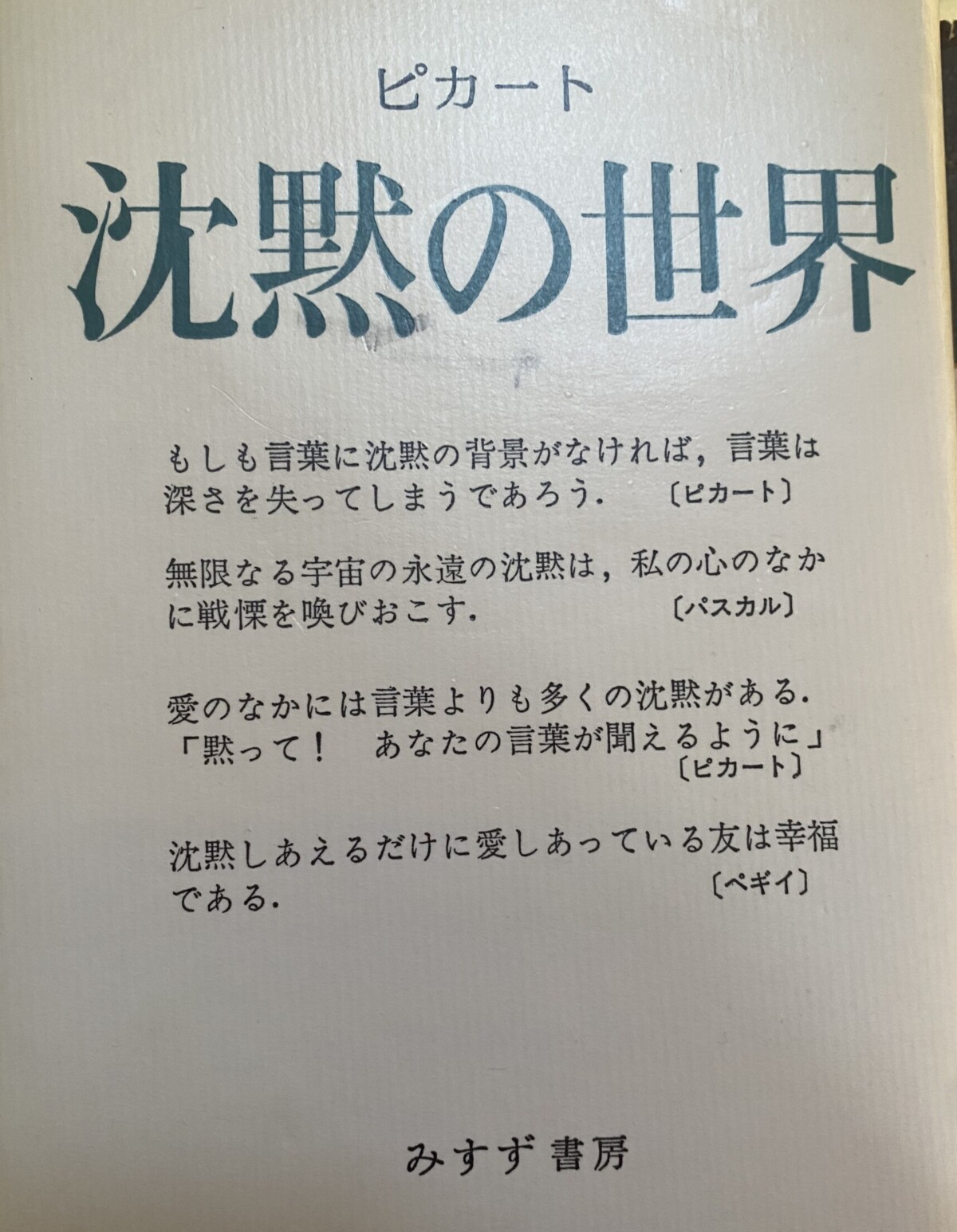

本棚を整理していたら、「SHOSEN GRANDE」と書かれたブックカバーに包まれた1冊がゴロンと転がってきました。本の扉を開くと、表紙に「沈黙の世界」(みすず書房、佐野俊勝訳)。医師・哲学者のマックス・ピカートの名著でした。裏表紙には「1974・1・9(WED」。次兄が50年以上も前に購入したものでした。

50年前に次兄が購入した名著が本棚から

当時、東京・阿佐ヶ谷のアパートで一緒に住んでいた次兄の本棚から取り出して読んだ記憶があります。正直、重かった。もちろん内容です。ピカートは沈黙を切り口に人間、社会、宗教、自然などを幅広く、そして深く解明しています。圧倒されましたが、残念ながら未熟な読み手は消化不良に。戸惑うしかなく、読後に浮かんだ言葉は「沈黙」しかなかったのを覚えています。

次兄は本書を購入した当時、工学博士号の取得に向けて大学の実験室に籠る日々でした。実験では数多くの結果が得られますが、自ら語ることはありません。新たな発見を研究者が読み取らなければ、実験の数字は沈黙したまま。次兄は時折、夜遅く阿佐ヶ谷駅前の屋台で実験結果を楽しそうに語っていましたから、「沈黙の世界」は発見を導くヒントを教えてくれたのかもしれません。

50年ぶりに再会した「沈黙の世界」。改めて目次を見ると、ピカートは沈黙を32の視点から説いています。読後は相変わらず消化不良のままですが、時代は昭和から平成、令和へ変遷したものの、「沈黙」というキーワードが今でも通用することを実感しました。

ラジオは現代のSNS だった?

例えば「ラジオ」。ピカートは以下のように一刀両断します。

ラジオは、純然たる騒音語を製造するための機械装置。そこでは内容はほとんど問題ではなく、一つの騒音が生じるということだけが問題なのだ。言葉はラジオのなかで搗き砕かれてようにみえる。言葉は、いわば無様な堆積に変えられている。

ラジオは沈黙のあらゆる空間を占領した。・・・・沈黙はもはや全く存在してはいない。ラジオのスウィッチが切られている時でも、ラジオの騒音は依然として存在していて、耳に聞こえることなく継続しているように思われる。

ラジオは人間によって作られたもののようにみえない。むしろラジオが人間を作るのである。実際、ラジオは人間から生まれたものではない。それは人間の方へ邁進し、人間を包囲し覆ってしまう何物かである。人間はいまや、わずかにラジオの騒音の付属物でしかない。(中略)ーーそれが現代人の生活なのだ。

ピカートがまるで人間の敵かのように手厳しく批判する姿勢に驚かされます。私にとって、ラジオといえば、居間の茶箪笥にちょこんと載ってニュースや音楽を流す懐かしい昭和のメディアです。その落差はやはり時代の空気感の違いだと思います。「沈黙の世界」が出版されたのは1948年。ピカートは1930年代、テレビが登場する前のラジオ全盛期の頃を念頭に置いているからです。

1930年代の日本はどうだったのか。NHKの朝ドラでとても高い評価を集めた「カムカムエブリバディ」では、和菓子屋を営む家族、職人がラジオの前で揃って食事し、笑う場面が何度も何度も登場します。「今日の天気は?」など日常生活の情報をラジオに頼り切っていたのは事実です。

誰もがすぐに思い浮かべるのは昭和16年(1941年)12月8日の真珠湾攻撃を伝えるアナウンサーの声でしょう。「臨時ニュースを申し上げます、臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍本部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は・・・」。太平洋戦争開戦を日本国民は突然、知りました。

真実か虚偽かをどう見極めるか

「ラジオ」を「SNS 」と差し替えて、読み直してみてください。全く違和感がなくなるはず。米大統領選などのフェイクニュースの氾濫、日本では東京都知事選、兵庫県知事選などがYouTube、Xの使い方で得票率が左右されました。自身の目や耳で知る情報が真実なのか、虚偽なのか。真偽の区別よりも、伝えるメディアによって価値判断するのか。好むと好まざるにかかわらず、押し寄せる映像や言葉にどう対峙するのか。

「間断なく沈黙を射撃する自動拳銃のように、ラジオの装置は威嚇的にそこに立っている」とピカートは憎悪に近い思いを曝け出しますが、現代の私たちはSNSを全面否定しても、消え去るとは思いません。「沈黙なき世界」の中で真実を探し出すにはどうするのか。

ピカートは「沈黙の世界」の最後に哲学者キェルケゴールの言葉で締めています。「もしも私が医者であって、どうすれば良いかと相談を受ければ、私はこう答えるだろう・・・・『沈黙を創れ』」