民主主義は家庭菜園「根を下ろしているか」を心配せず、毎日育て上げる

思わず首を傾げる調査でした。調査結果ではありません。調査の柱となる質問についてです。

「日本社会に民主主義が根を下ろしているかどうか」。朝日新聞社は5月3日の憲法記念日に掲載した全国世論調査によると、「根を下ろしている」という回答は全体の46%、10年前の2015年調査の62%から16ポイント減りました。「そうは思わない」の回答は48%で、10年前の32%より16ポイント増加し、民主主義の定着に否定的な見方が広がっていると伝えています。

朝日新聞が調査「根を下ろしている」46%

戦後に公布された日本国憲法は、2度と戦争を引き起こさないという決意のもとに新しい国造りの原動力を民主主義に求めました。朝日新聞の調査は定期的に調査しており、戦後80年の2025年で民主主義がどの程度、根を張ったかを明らかにしたかったのだと思います。

しかし、世界史をざっと振り返ってみるだけでわかる通り、民主主義は自動販売機のようにコインを挿入したら、すっと出てくるものではありません。

目の前で起こっている米国のトランプ大統領の支離滅裂さが全てを語っています。民主主義の守護神を自任する米国の大統領選で圧勝したトランプ大統領は、相互関税などを乱発して世界経済を混乱させ、自国経済をマイナス成長に追い込む愚行に走っています。亡くなられたフランシコ教皇の後任選び「コンクラーベ」が始まる寸前に自らが教皇に扮した写真をSNSで拡散させ、王様か帝王気取り。米国の民主主義が機能しているのか、大丈夫なのかと心配になってしまいます。

民主主義はその国の社会に根ざしたといっても、その根は腐るものなのです。毎日、枝葉や幹の様子を観察して健康に育っているのか、今年も花は咲くのか、運が良ければ美味しい果実を口にできるのか。家庭菜園と同じ。結構、失敗するけど、試行錯誤しながら育て上げるのが楽しいのです。野菜の苗を眺めているだけじゃ、枯れてしまいます。

「根が張っているのか」「根が張っていないのか」の世論調査って、なんか受け身。どうせ世論調査するなら、国民自ら民主主義を育てる能動的な姿勢を解き明かしてほしい。どこに水をかければよいのか、肥料を加えれば良いのか。いつもの世話で不足していることを教えてください。

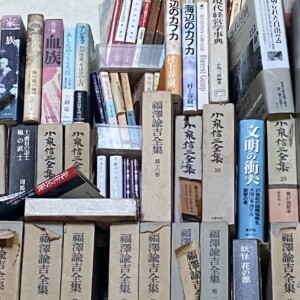

福沢諭吉は一人一人の自立を説く

「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」。福沢諭吉は「学問のすゝめ」で民主主義について人間は皆平等であり、学問を通じて知識を身につけ、国民一人ひとりが自立することが重要だと説きました。漫然としているだけでは何も手に入らないのです。学問とは学業を指しているだけでなく、政治、経済、社会など目の前に広がる世界を理解し挑むことを勧めているのです。そこには福沢諭吉の楽観論ともいえる人間の力に対する可能性を垣間見ることができます。ここで繰り返しです。だからこそ多くの情報を国民に伝えるメディアの役割が大きく映ってきます。

福沢諭吉はその著「文明論之概略」で西洋、東洋問わず人間の智徳が文明を決めるとことをていねいに、かつ豊富な事例を使って説明しています。この著作が世に出たのは明治8年(1875年)ですから、江戸から明治へ大きく時代が移り、翻弄される人々に対する啓蒙書と見ることはできます。民主主義国家として最も重要な基礎を提示しているだけでなく、「時事新報」を創刊し主筆として活躍したジャーナリストでもある福沢諭吉の強い自負を感じます。

メディアは民主主義を育てる努力

それは150年過ぎた現代でも同じです。メディア、ジャーナリストの役割が重要になるのです。民主主義は根が張っても、根こそぎ生命を絶たれることがあります。日本はすでに軍国主義によって経験済みです。「根が張っているかどうか」などは忘れて、毎日の手入れに努めましょう。